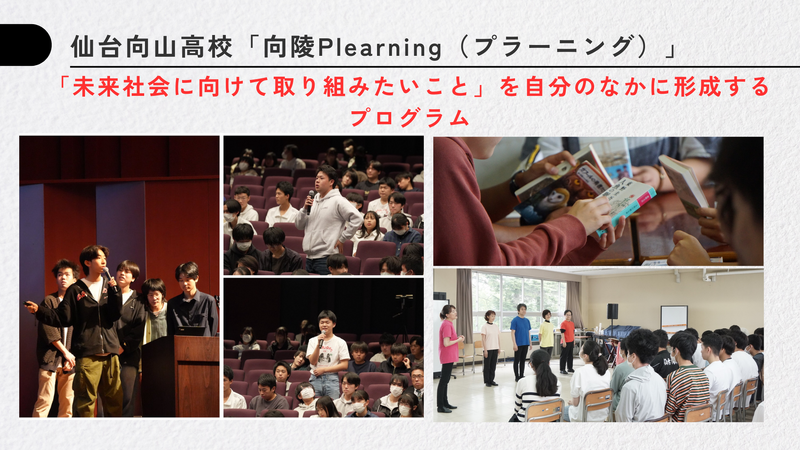

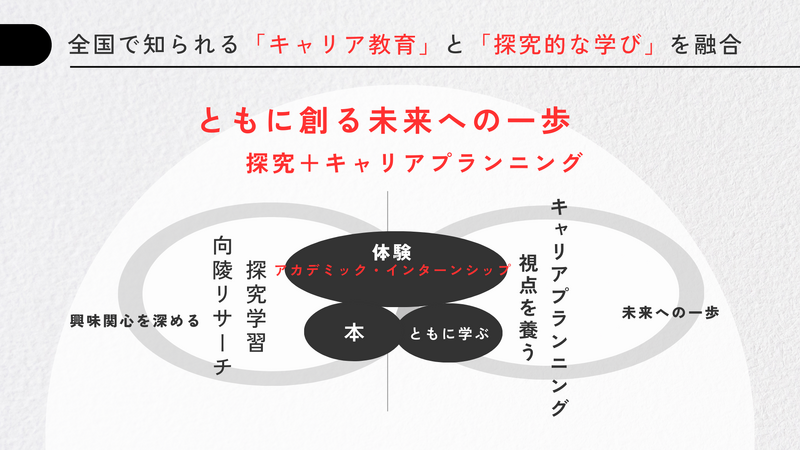

向陵Plearning【総合的な探究の時間】

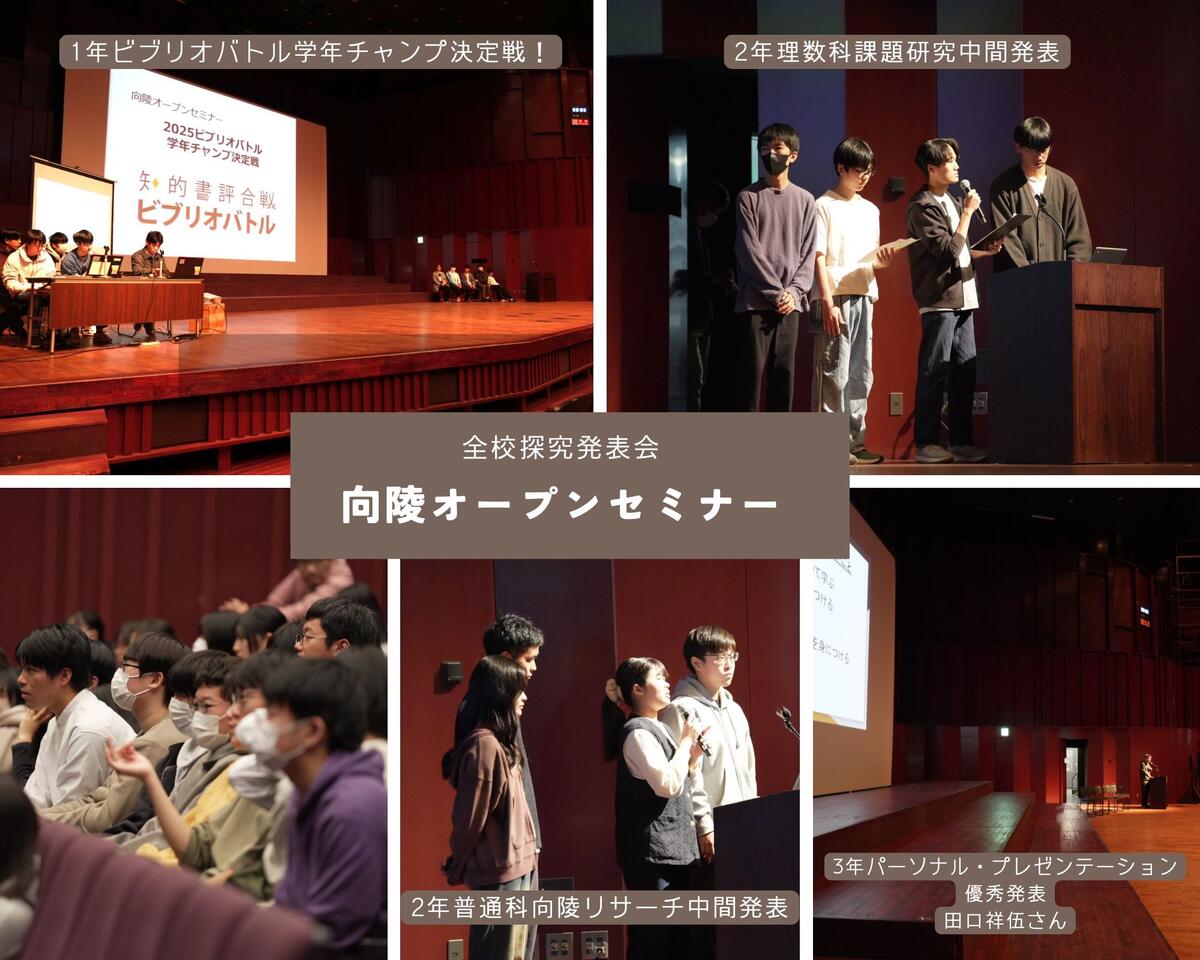

向陵オープンセミナー2025

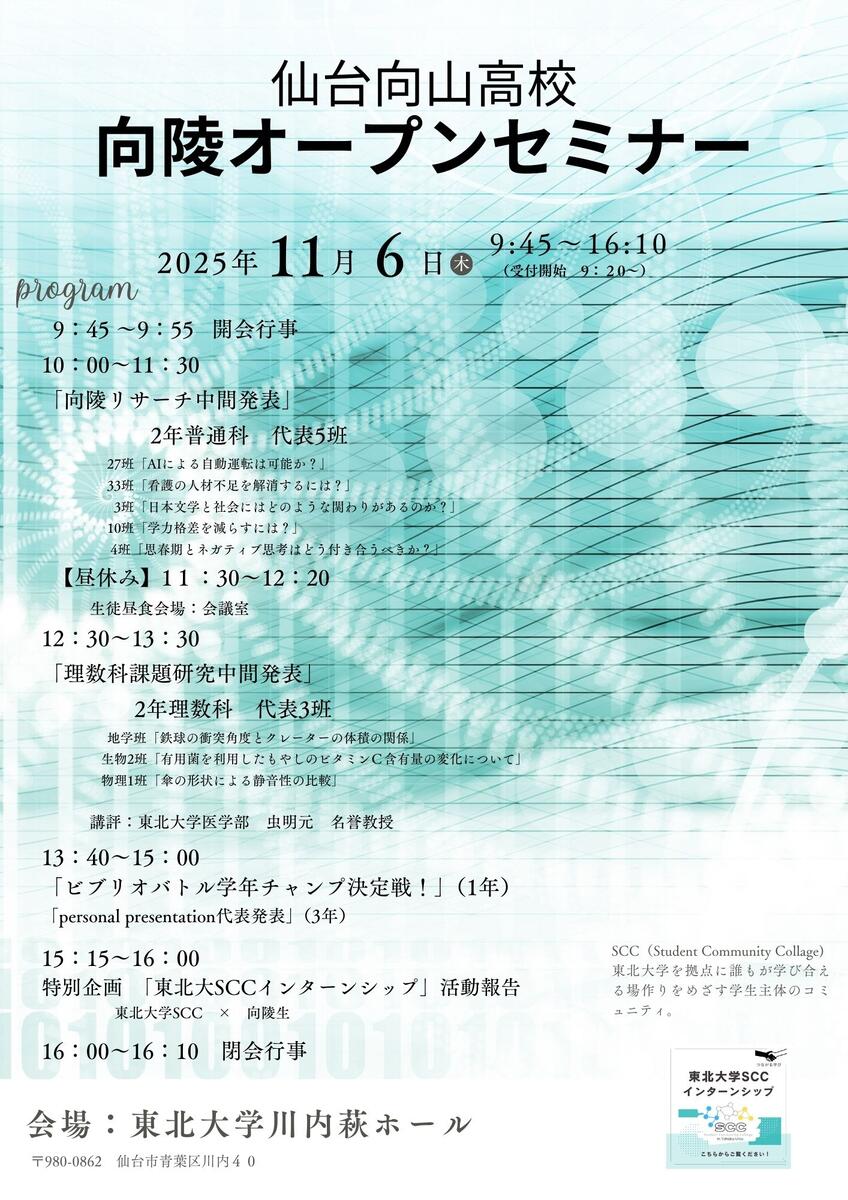

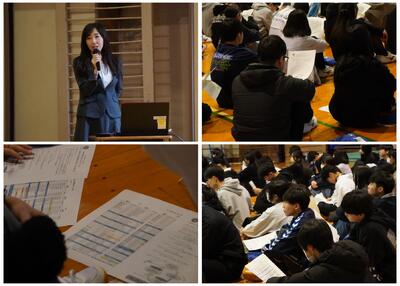

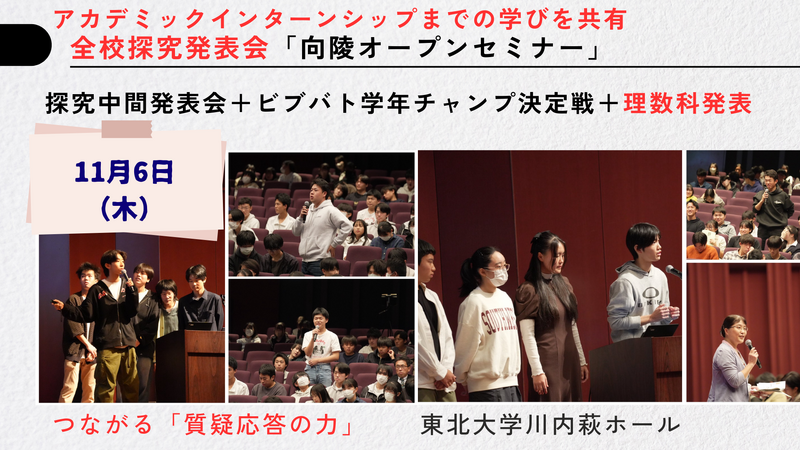

全校探究発表会「向陵オープンセミナー」(11月)のレポートです!

今年も東北大学川内萩ホールで実施しました。

全校生徒参加のもと、1年生ビブリオバトル学年チャンプ決定戦、2年生普通科向陵リサーチ中間発表(代表5班)、2年生理数科課題研究中間発表(代表3班)、3年生パーソナル・プレゼンテーション優秀発表が行われました。

特別企画は、今年度から新たに始めた「東北大SCCインターンシップ活動報告」。(生徒レポーター2年小松澤さんのレポートをご紹介します!)

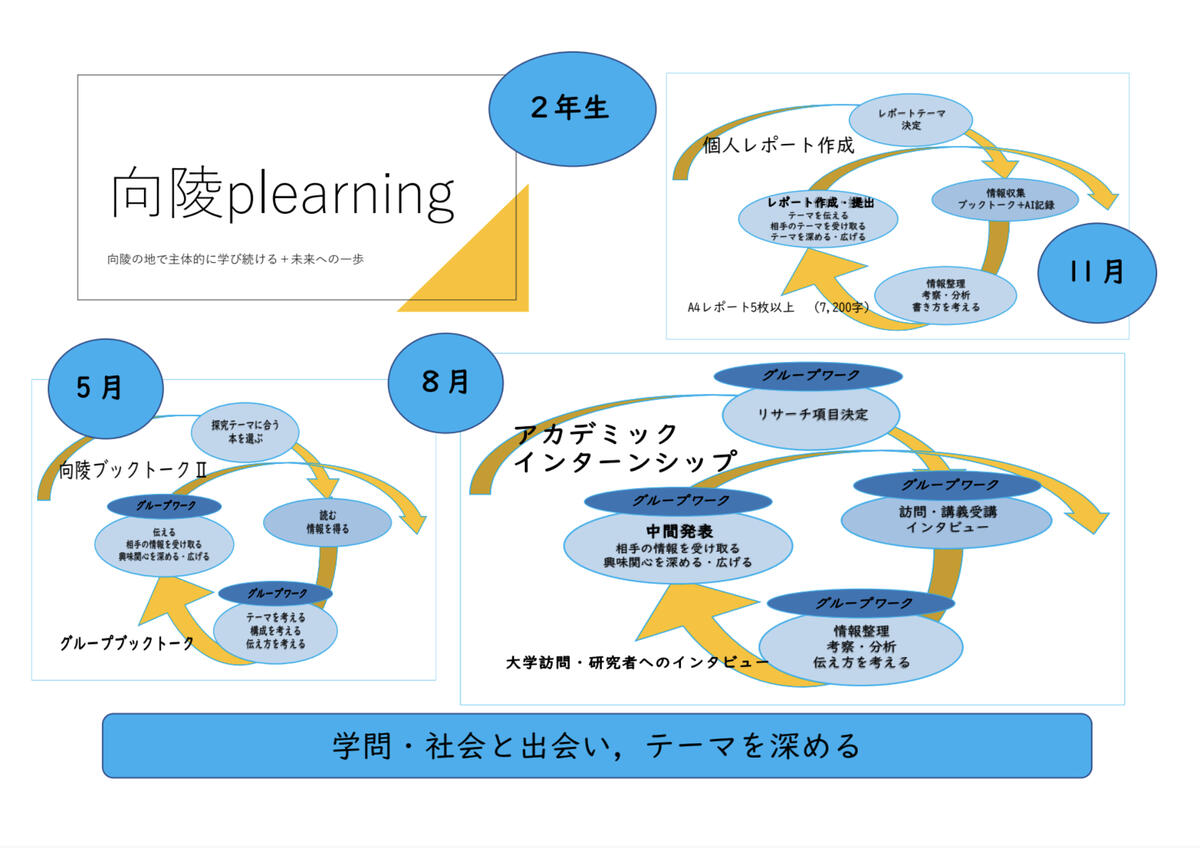

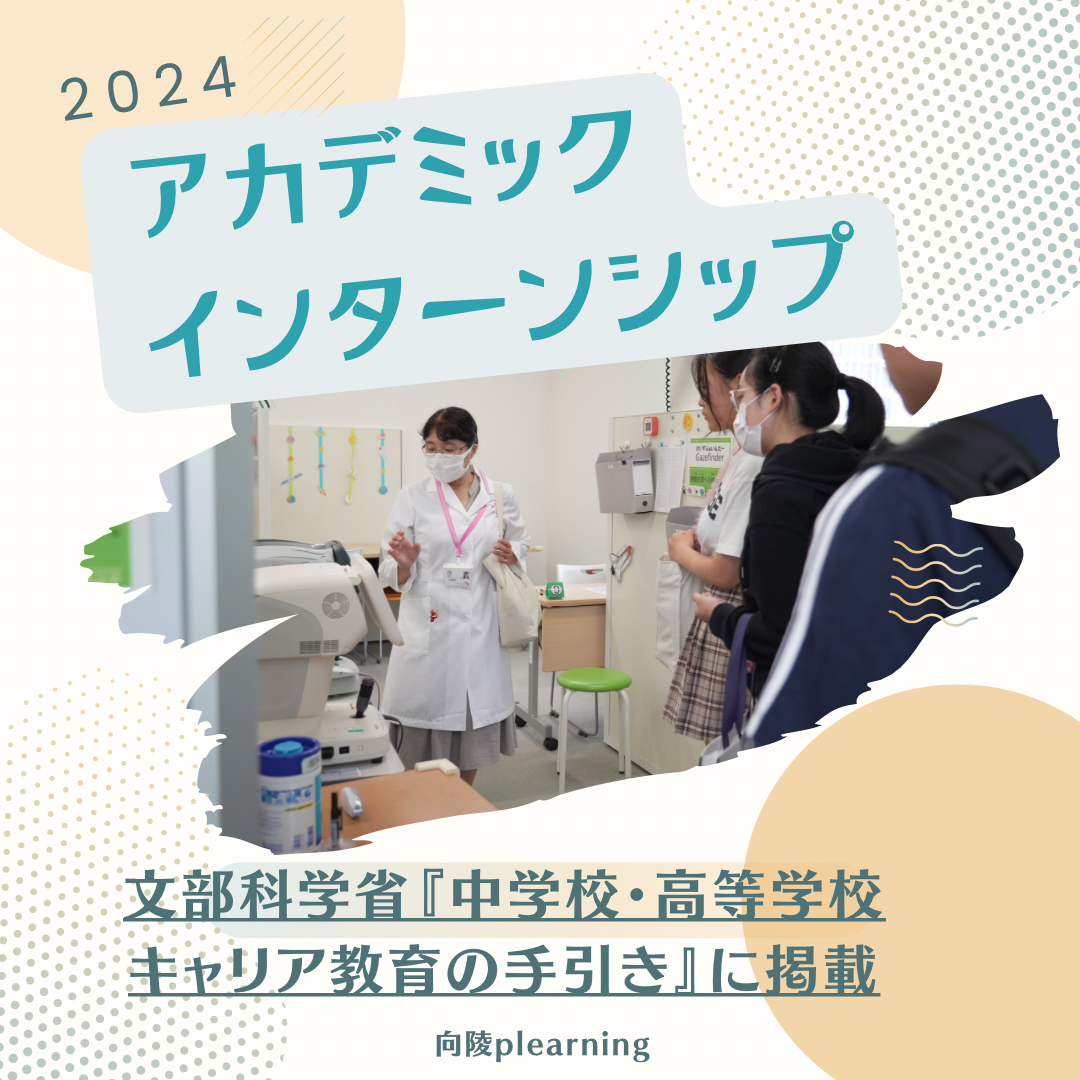

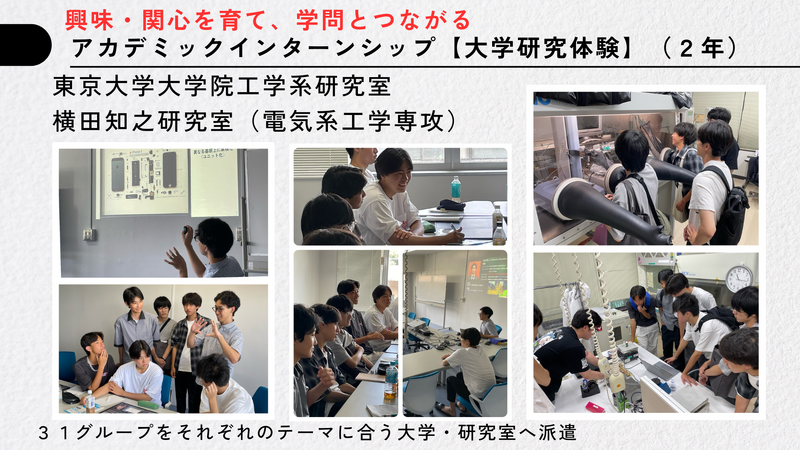

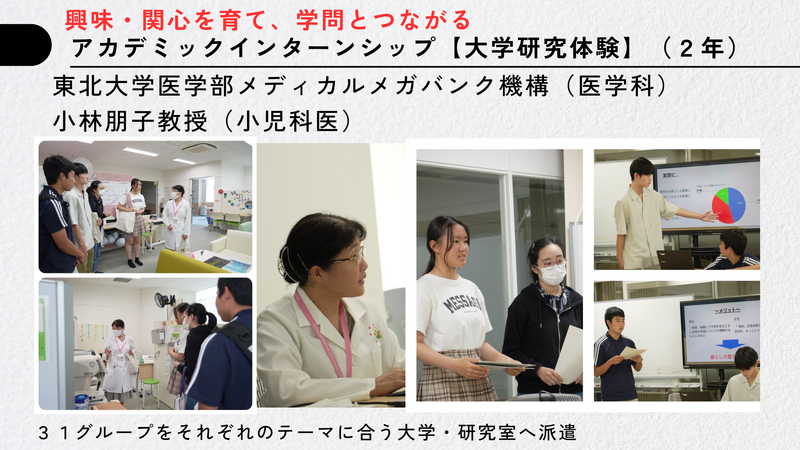

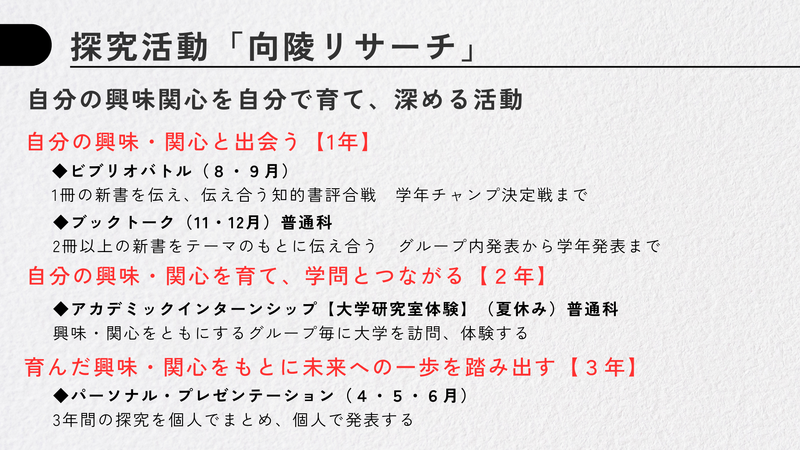

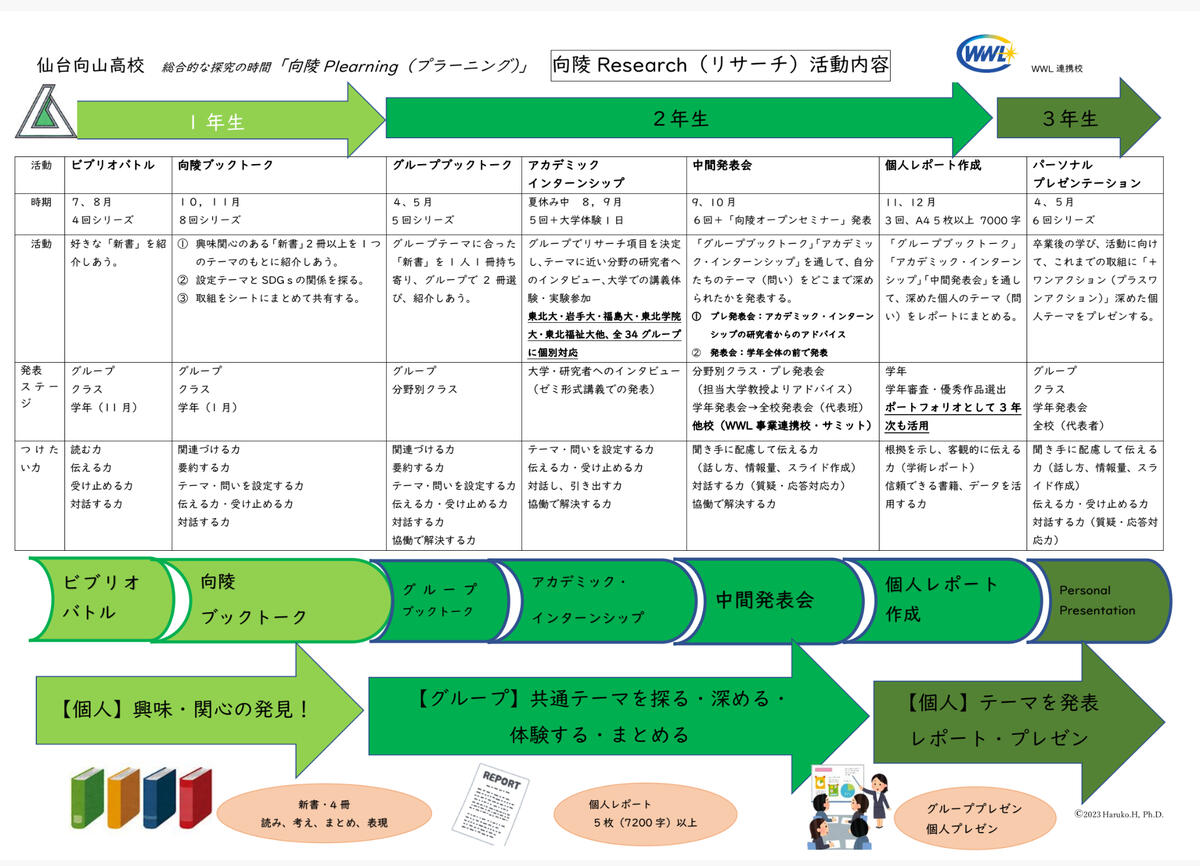

最初に、2年普通科向陵リサーチ中間発表。1年生の3月に興味関心を共にするグループを結成、共に本を読み、紹介し合う「グループブックトーク」を経て、夏休みの「アカデミック・インターンシップ」参加を通してテーマを深めていきます。

代表に選ばれた5班が深めたテーマを発表しました。

アカデミック・インターンシップでお世話になった東北大学大学院文学研究科 横溝博教授、東北福祉大学総合福祉学部福祉心理学科 吉田綾乃教授が会場からの質問にも答えてくださるかたちで発表へのコメントをしてくださいました。

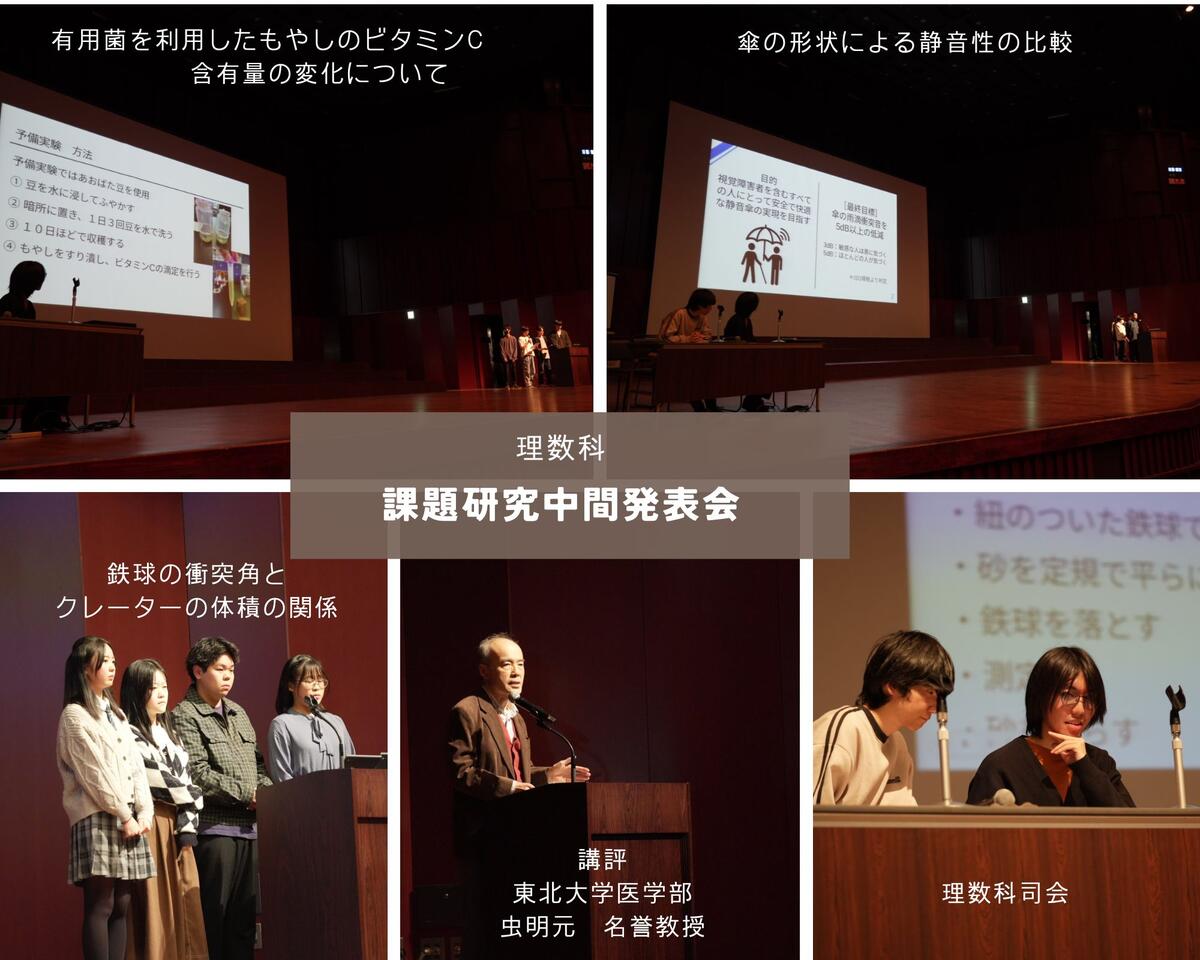

続いて、2年理数科課題研究中間発表。こちらも代表3班による発表です。工夫されたスライドや分かりやすい発表によって、「文系でもわかった!」「興味を持った」という声が多く寄せられました。理数科3年生からの質問や励ましが多いのも理数科発表の良いところです!

東北大学医学部 虫明元教授(脳科学)より講評をいただきました。

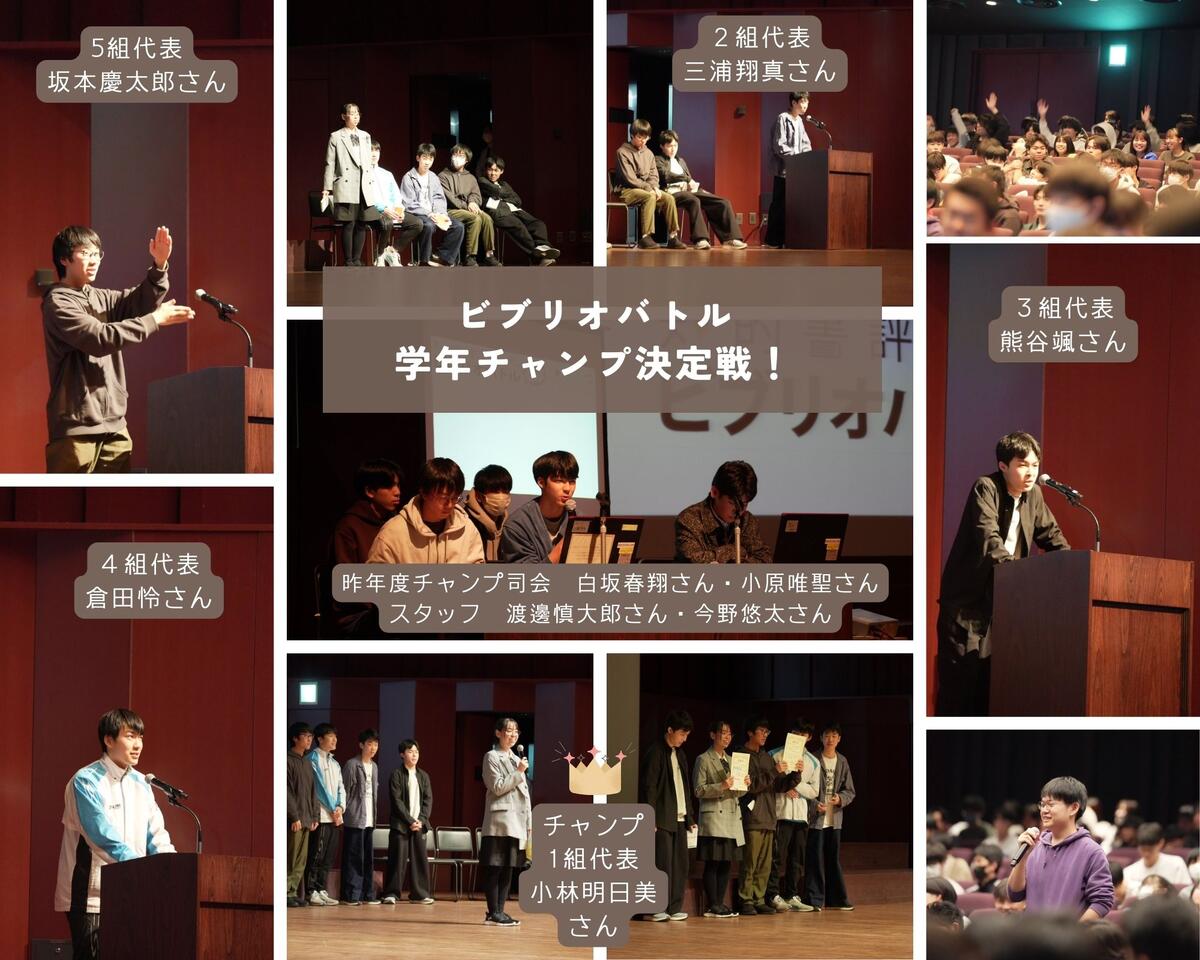

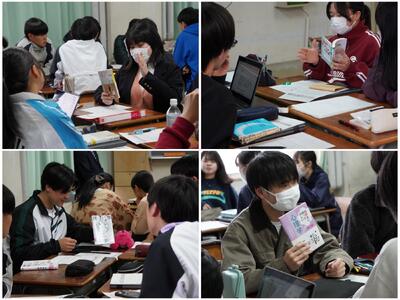

昼食休憩後の一大イベントは「ビブリオバトル学年チャンプ決定戦!」

1年生5クラスの代表(クラスチャンプ)によるレベルの高いビブリオバトルが繰り広げられました。

向山高校のビブリオバトルは「新書」を対象としています。思わず「読んでみたい!」と思わせる魅力的な紹介が続きました!身振り手振りで数学の面白さを訴えたり、会場全体が笑ったり、うなずいたり・・・と個性豊かなバトラーたち。来客の皆さんも含めた参加者全員による投票の結果・・・1組代表 小林明日美さん紹介の『人は見た目が9割』(竹内一郎著、新潮新書)がチャンプ本に選ばれました!

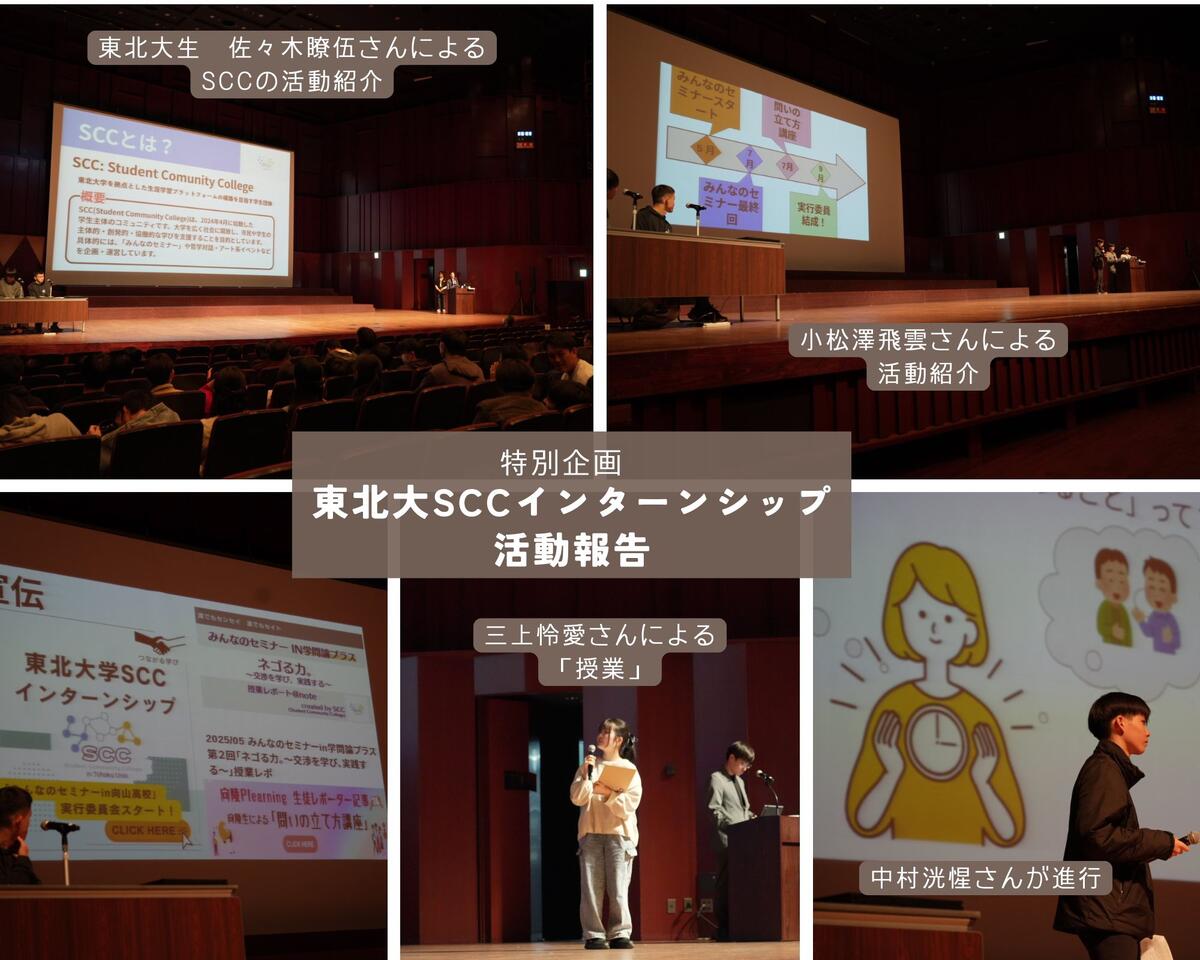

会場が盛り上がったところで、特別企画「東北大SCCインターンシップ活動報告」です。

こちらは生徒レポーター、小松澤飛雲さん(2年生)のレポートでお送りします。

*************

みんなのセミナーin向山〜向陵オープンセミナー登壇の巻〜

小松澤 飛雲(2年)

11月6日、東北大学萩ホールで「向陵オープンセミナー」が開催されました。その中で、東北大SCCと実行委員から「東北大学SCCインターンシップ報告会」と銘打って、私達の活動やこれからの企画を発表する機会をいただきました。実行委員からは3人が登壇しこれまでの活動と「みんなのセミナーin向山」の宣伝、そしてミニ講義を実施しました。

◆ミニ講義

「みんなのセミナー」のことを知ってもらうために企画されたのが今回のミニ講義です。テーマは「時間がつくる美しさ」実行委員の三上怜愛さんが、好きなお菓子である金平糖を主軸として現代社会で大切にしたい時間の使い方を話してくれました。

◆オープンセミナーを終えて

およそ20分の発表を終えて控室に戻った実行委員の顔には、明らかな疲労と悔しさが浮かんでいました。期待していたほどの盛り上がりがなかったことが、私達にこの企画の難しさを物語っていました。しかし、翌日以降、何人もの教師やすれ違う向陵生から「講義面白かった」「イベント参加してみたい」「期待してるよ」といった声をかけてもらいました。私達の気持ちは確実に届いていることを実感しました。これからも、そんな期待の声に応えられるように、頑張っていきたいと思います。

**************

後日談:12月19日(金)東北大学のSCCの学生の皆さんとともに第1回「みんなのセミナーin向山高校」を無事に開催できました!後日、HPを通してお知らせいたします。

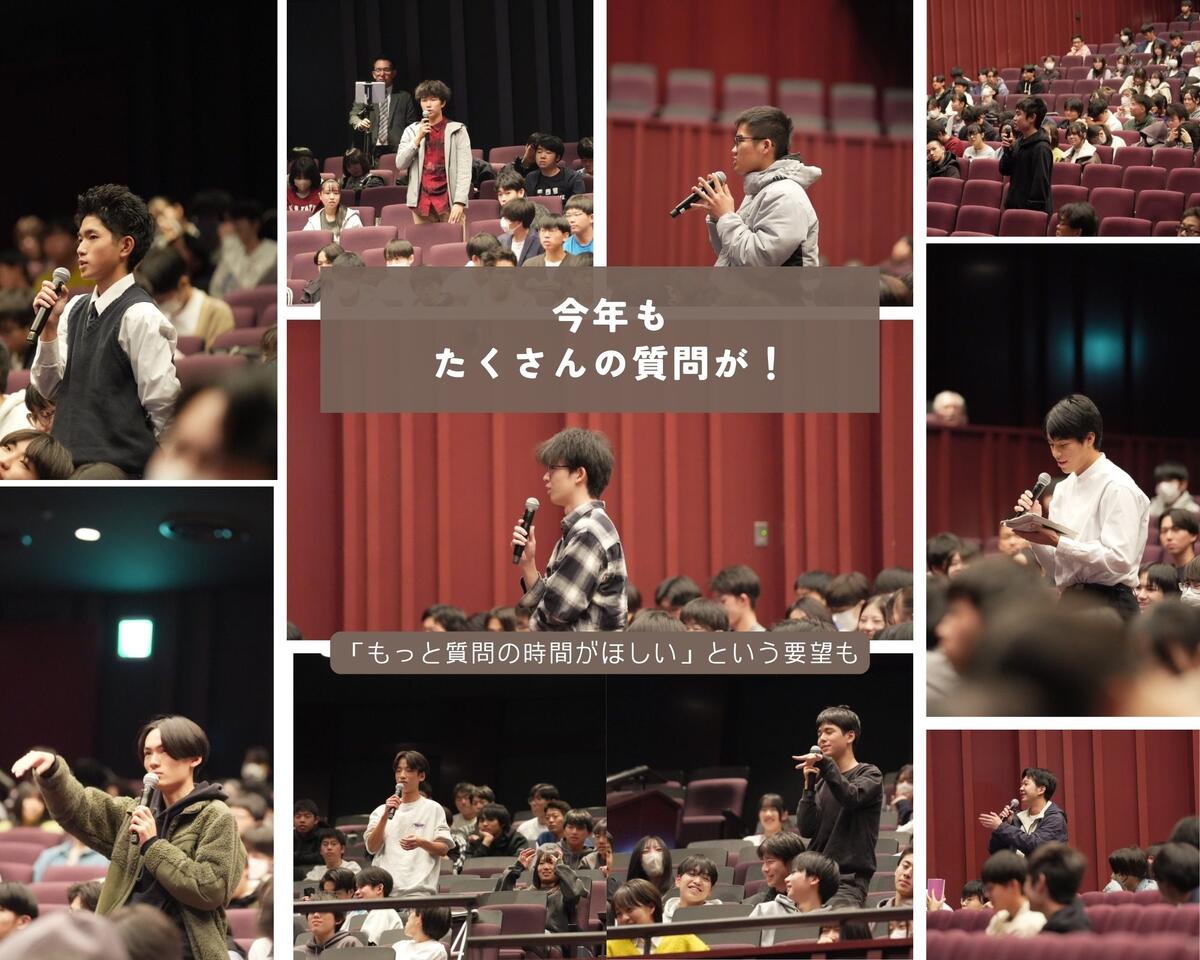

今年も全ての発表において、会場の向陵生からたくさんの質問が寄せられました。挙手の度にマイクを持った向陵プラーニング委員が駆け付けるのも恒例です。

事後アンケートには「もっと質問の時間がほしい」という要望も多く見られました。(下の写真はごく一部です。)特に3年生の皆さんによる深く、鋭い質問が会場全体の学びの雰囲気を盛り上げました。最後に「ありがとうございます。がんばってください!」という後輩への励ましが添えられ、学びのバトンが繋がって行く様子を実感しました。

「向陵オープンセミナー」は向陵プラーニング委員会の生徒を中心に運営されています。ビブリオバトルの運営は、前の年度のチャンプたちが担当しています。放送部の3年生にも快くお手伝いいただきました!

★参加生徒の感想をご紹介します★

【1年生】2年生の先輩方の向陵Research・理数科課題研究の中間発表会は、どの班の方々も研究内容について、より詳しく調べ上げ、スライドや発表形態にも工夫が施されていてとても興味深かった。そして、質疑応答での活発な意見交換の雰囲気にも、初めての参加で圧倒された。個人的には、最後の東北大学SCCインターンシップ報告に最も興味を持った。私自身、今は部活の練習に励んでいるが、この向山高校では魅力的な課題研究や探究活動が様々行われていることを実感したので、私もぜひ参加してみたいと思った。

【2年生】2年向陵Research中間発表会に参加することができてよかったと思います。自分たちの班だけではなく、他の班のプレゼンを見て聞いて、「〇〇のこういうところがいいな」というような参考になりそうなものを盗むことができた。また、アカデミック・インターンシップの活動を通して文学というものは深く難しいものだと感じました。「ここはどうなっているんだ」とか「社会に与えた影響はあったのなら逆はどうか」というような疑問が続発していく、貴重な探究の時間でした。当日は研究室にお邪魔した横溝教授からも講評をいただくことができ、ものすごく楽しく幸せな時間でした。 またSCCの報告では人数の少ない中でも、ミニ講義を中心に魅力を伝えることができたかなと思います。ただもう少し時間を使って魅力を伝えていけたらなと心残りがあります。12月にある「みんなのセミナーin向山」のプレ企画に向け、さらなる高みを目指して張り切っていこうと思います。

【3年生】2年生のアカデミック・インターンシップを経た発表がどれも内容が濃いもので面白かった。中間発表でまだ甘い部分があったようにも感じたが、最後のまとめまでやりきってほしい。特に心理学分野の発表は筋が通っていて自分の興味関心のある分野ということもあって面白かった。理数科の研究発表も1年生の時に聞いたときほどの理解のできなさではなく、文系でも理解できる社会貢献度の高い発表ばかりで面白かった。特に傘の研究は質問内容も濃く、名誉教授の講評もあったことも相まって、どこかの研究発表に来た気分になった。1年生のビブリオバトルは本の内容をただ紹介するのではなく、聞き手に読んでもらえるようなしゃべり方や本を受けての自分の意見を述べるという5分に収めるのが難しいことをよくやりきったと思った。2年生の時に新人戦と被って来れなかった分、こんなにおもしろい発表が聞けるいい会なんだと感じた。質問の時間がもっとあるとより内容が濃い会になるのではないかと思った。

★当日のプログラム★

【生徒レポーター記事】「みんなのセミナーin向山」実行委員会スタート!

みんなのセミナーin向山〜実行委員立ち上げの巻〜

レポート 小松澤 飛雲(2年)

◆はじめに

本校HPの「仙台向山高校の学び 新企画 はじめました」という記事をご覧になりましたか?この企画では『東北大学SCC』という団体と仙台向山高校が連携し、「誰でもセンセイ、誰でもセイト」をキャッチコピーに東北大学を舞台に様々なセンセイの、熱い魂のこもった授業を受けました。

※新企画・東北大学SCCインターンシップ第1回の記事はこちら

◆実行委員会立ち上げ秘話

全7回の授業はどれも非常に興味深く、高校の授業だけでは得られない、深い学びを得ることができました。筆者はこの企画に参加していく中で「高校でも同じようなことが出来たら楽しそう」と考えるようになりました。そして、7月に開催された最後の授業終了後、「向山高校でも実施できたら、面白そうですよね」と提案しました。そこでは、出来たら良いね、という希望程度で話は終了しました。ところが、最近になって「実行委員会を立ち上げることになったから、参加してみないか」との提案を受けました。

その後、実行委員会の参加者を募集し、この度、第1回目となる「みんなのセミナーin向山」実行委員会が開催されました。

◆第1回委員会の様子【10月2日開催】

実行委員会は、東北大学SCCの方をお招きして始まりました。最初に、東北大学SCC顧問、東北大学大学院教育学研究科 西塚孝平先生から、「みんなのセミナー」についての簡単な紹介があり、その後に実行委員メンバーの自己紹介をしました。「みんなのセミナー」のテーマは生涯学習、であるため、堅苦しい経歴紹介ではなく、各人の興味関心や最近の嬉しかったことなど、わきゃわきゃとした雰囲気で進行していきました。

今回は初回ということで、そのあとは日程の調整をした後、委員会は終了となりました。短い間でしたが、高校生・大学生間の交流、自分たちがゼロから作る「みんなのセミナーの企画 in 向山」の企画は、とても有意義で楽しいものでした。

◆今後について

この企画はまだまだ始まったばかりです。今後は実行委員会で企画会議を重ね、いずれは保護者や地域の方も参加できる、向山高校の新たな名物イベントにできたらいいと考えています。このレポート記事も、適宜更新していく予定ですので、お楽しみに!

実行委員紹介

この実行委員会には、本校2年生から5人が所属しています。「みんなのセミナー in 向山」の初代実行委員となる皆さんにインタビューをしました。

皆さんには

①名前(よみがな)②部活動③最近印象に残ったこと④実行委員に参加しようと思ったきっかけ⑤意気込み

について答えてもらいました!

①小松澤 飛雲(こまつざわ たくも)

②水泳部

③土井先生のプロポーズの言葉

④この企画を提案した張本人です!

⑤初代としての自覚と責任を持って全力を尽くします!

①中村 洸惺(なかむら こうせい)

②剣道部

③体育祭

④活動内容に深く関心を持ったから

⑤励む

①三上 怜愛(みかみ れな)

②生徒会執行部

③三角チョコパイのいちごみるく味が美味しすぎたこと!

④大勢でなにかひとつの物事を成し遂げるのが面白そうと思ったから

⑤みんなでわっきゃわっきゃ楽しみましょう!よろしくお願いします!

①渡邊 広一朗(わたなべ こういちろう)

②ハンドボール部

③楽天がサヨナラ勝ちをした試合を球場で観戦できたこと

④探究活動が楽しく感じられてきたから

⑤より良い「みんなのセミナー」を行えるように頑張ります!

①橋本 凛(はしもと りん)

②放送部

③大会の抽選でよい番号を引いたこと

④たくさんの経験が得られそうだと思ったから&楽しそうだから

⑤みんなで楽しく真剣に取り組めたらと思います!

放課後勉強会「問いの立て方講座」【生徒レポーター記事】

今回は、仙台向山高校 小松澤 飛雲さん(2年生)のレポートでお届けします!

記事は、小松澤さんが講座のセンセイにインタビューし、まとめてくれました。(今回は連携をしている東北大SCCの皆さんが使っている呼称『センセイ』を使わせてもらいました。)

小松澤さんは、東北大SCCインターンシップでもレポーターを務めています!

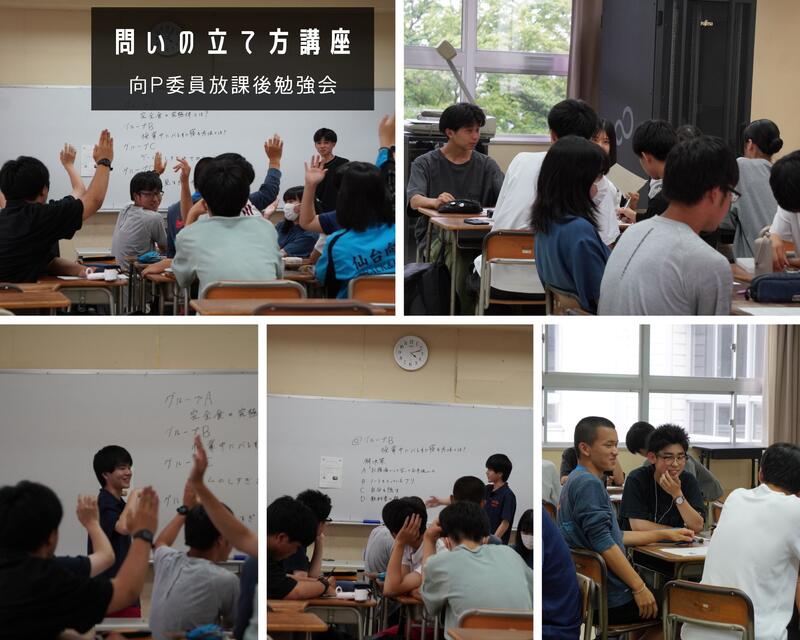

〜向陵Plearning 放課後勉強会「問いの立て方講座」〜

実施日 令和7年 7月10日

講師:中村 洸惺さん(2年生)、 渡邉 広一郎さん(2年生)

はじめに

7月10日(金)放課後、多目的室で、2年向陵Plearning委員の中村洸惺さん、渡邉広一郎さんが、放課後勉強会を開催しました。テーマは「問いの立て方」。向陵Plearningの探究活動で大切な、「問い」について、非常に有意義な講義をしてくれましたので、その様子をご紹介します!

先生紹介

今回のセンセイは2年生の中村洸惺さんと渡邉広一郎さん。お二人は、昨年度、宮城野高校で行われた、「探究道場」に参加し、「深い学び」についての理解を深めたそうです。そして、学んだことを様々な人に伝えたいと思い、向陵Plearning委員代表として、今回の講義を企画してくれました。その中で、現在2年生が行っているアカデミック・インターンシップ(本校通称:AI)にも通じ、1年生が行うビブリオバトルにも関連したテーマとして、「問い」の話をしてくれました。

問いってなに?

講義が始まり、最初にセンセイたちは「問いってなに?」という問いを提示しました。一口に「問い」と言っても授業での問題・疑問・質問もあり、意味や用途は様々です。その中でセンセイたちは「単なる質問や問題ではなく自分の知りたいものに対する最短の近道であり最強のツール」であり「自分の思考や行動を導く大きな力」である、と表現しました。問いを考えること、問いに答えることが大切なのではなく、その問いを道具のように利用して、さらなる発展を目指すことこそが大事だとおっしゃっていました。

問いを立ててみよう

「問い」に関する考え方、意識を変化させたところで、実際に「問い」の立て方、そのスキルを学んでいきました。先生たちは【問いを立てるためのスキル】を3項目で紹介してくれました。具体的には

1.情報収集(準備をする段階)

2.言語化(情報の整理を行う)

3.視点操作(多角的視点を持つ)

の3つです。

1.情報収集

この段階では、問いを立てるにあたり、必要な情報を集めていきます。目的の明確化、集めた情報の信頼性の確認+取捨選択をし、「問い」をより正確で具体的なものにしていきます。

2.言語化

情報を集め、選択することができたら、次の段階です。情報を整理していきます。一度見た情報でも、共通点をまとめたり、言葉を言い換えたりすると、理解度が変化したり、深化したりするかもしれないと先生はおっしゃっていました。

3.視点操作

見かけ上は整理された情報でも、そこには先入観や固定概念の影響を受けています。先生は「1つの視点では物事の解決は難しい。多様な視点で見てみることで、新たな考えや問いが生まれて来るかもしれない。」と説明してくれました。

探究道場とは?

二人のセンセイは昨年、宮城野高校で開催された「探究道場」というものに参加しました。「探究道場」とは、中学生に探究の面白さを知ってもらうためのワークショップで、決定したテーマを実験や調査を通じて探究していきます。授業後半では、「授業中バレずに寝るには?」という「問い」で、ミニ探究道場を体験しました。多くの人から様々な意見が出てくるので、自分の考えにはなかった新たな視点からテーマを深く考えることができたと思います。

最後に

授業のまとめとして、センセイたちは改めて「問い」への意識改革を語るとともに、問いを活かすには人の意見を取り入れることも大切だと教えてくれました。また、向山高校の主幹教諭の早坂晴子先生も常々「質問は最大の褒め言葉」とおっしゃっています。「質問=問い」を発することは、相手の話に興味を持ち、真剣に聞いている証拠です。お互いに問いを活用して、今後の探究活動をしていきましょう、と結び、今回の講義は終了となりました。

講義を終えて

向陵生が2年間かけて行う、向陵プラーニングの中で、「問い」というのは切っても切れない要素です。私は「問い⇔答え」であると認識していたため、「問い」という存在が苦手でした。しかし講義を受けたことで、「問い」への見方が大きく変化しました。「問い」を「答えるだけのもの」ではなく「利用して自分を高めるもの」と意識が変わりました。今後は、問いをうまく活用して向陵Pや探究活動に取り組みたいとおもいます。

(レポーター 仙台向山高校2年 小松澤飛雲こまつざわたくも)

*****************************************************

ここからは教員が書いています。小松澤さんは「東北大学SCCインターンシップ」で参加した東北大SCC主催「みんなのセミナー」でもレポーターを務めました!

★小松澤さんが担当した東北大SCCの記事(今回のセンセイ二人もインタビュー動画で登場!)

【二人の取組はまだまだ続く・・・】

夏休み明けの本日、2学年の総合的な探究の時間「向陵Plearning」で、中村さん・渡邉さんは普通科全員の前で「問いの立て方講座」を実践!

「グループブックトーク」「アカデミック・インターンシップ」というグループ探究活動を経た2年生たちが、考察をし、中間発表に向かおうとする今こそ「問い」の大切さを振り返り、考えて欲しい、二人の発するメッセージが体育館に響いていました!

プレゼンレッスン【向陵Plearning】

これからを生きる我々にとって欠かせない「プレゼン力」。何かを説明すること、意見を伝えること、学んだことを発表すること、日常から学問、仕事・・・すべてに関わってきます!

向山高校では毎年1年生全員を対象に「プレゼンレッスン」を実施しています。

講師は、東北学院大学教養教育センター教授 リース・エイドリアン先生。

先生は、オーストラリアのご出身で、これまで高等学校、東北大学、宮城教育大学で講義を担当されてきました。東北大学で博士(教育情報学)の学位を取られ、これまで数百回の学会発表、学会参加を通して「伝わるプレゼン」を徹底追究されている、まさに「プレゼンのプロ」です。

向山高校での「プレゼンレッスン」は今年で9年めです。

リース先生のレッスンでは、プレゼン全体の構成を「ハンバーガー」にたとえたり、具体的な構成を「最初の紹介は〇〇%」と数値で示したり、と明確にプレゼンの基礎を学ぶことができます。

そして、実際にグループやペアでのプレゼンワークを通して、「コツをつかんで、上手くなった!」を実感できるのも魅力です!

★生徒の声より★

・今までは「プレゼン」というと与えられた時間内で長く話さないといけない大変なものだというイメージがありましたが、レッスンを経て「短い発表を繰り返す」「発表の構成を考える」ことで2回目の発表練習ではとても楽に、落ち着いてプレゼンができるようになりました。今後のプレゼンに活かせるようにしていきたいです。

・プレゼンテーションをするときは、全体をひとつとして見ていたけれど、今回のレッスンを通して「ミニ発表をたくさんする感じでプレゼンすればいい」と分かった。プレゼンの始まりはストーリーや質問から入り、中身は3つのテーマに分けて話し、最後に一番伝えたいことや中身のまとめ、これから(未来)について話すことを意識してこれからのプレゼンに臨みたい。

写真にあるように、「与えられた形をもとに、自分の発想を大切に絵を描くワーク」にも取り組みました。

同じ形から出来上がる様々なイラスト!

★生徒の声より★

・配付されたプリントの絵を完成させるときに、周囲の人と全然違う絵ができて、捉え方の違いにびっくりしました。発見がたくさんできて楽しかったです。プレゼンテーションでは聞く人の興味を引くことが大切だと思うので、最初に質問をしたり、インパクトのあることを行うと興味を持ってもらいやすいと思いました。これからは「これからプレゼンテーションを始めます」ではなく、質問から始めるなど工夫をしようと思います。また、プレゼンの内容にもよるけど、日本文化を伝えたいときは日本文化についてもっと調べておくと思ったより速く話し終わってしまったとき、具体例を出したり、他の話題を付け加えたりすることができると思いました。

・今まで結構プレゼンテーションが自分的にすごく苦手だったが、structureを聞いて、細かく分けて考えてみると、今までよりずっと楽にプレゼンテーションができたので、これからも意識してやっていきたいと思います。また、スライドは「色をシンプルにする」、「画像を用いる場合は大きく」など相手から見て見やすく伝わりやすいスライド作りに尽力したいと思います。「失敗」してもよいから楽しく、自分らしい発表をこれからやっていきたいです。

リース先生からのメッセージ「『成功』の反対は『失敗』ではない、『何もしないこと』である」

プレゼンの基本はもちろん、今後の高校生活に大切な姿勢を学ぶ機会となりました。

東北大学SCCインターンシップ

新企画「東北大学SCCインターンシップ」を始めました!

向山高校が大切にしている「体験的に学ぶこと」、「興味関心のあるテーマを深める機会を持つこと」を東北大学SCC主催の活動に参加することでさらに広げ、深めることを目指しています。

SCC(Student Community Collage)は、東北大学を拠点に誰もが学び合える場作りを目指す学生主体のコミュニティです。

向山高校の1年生~3年生の希望者が毎週月曜日の東北大学「学問論」の授業後に行われている課外イベント「学問論プラス」の講義に参加、そしてSCCの活動にも参加していく予定です!

「みんなのセミナーIN学問論プラス」第1回に参加したのは2年生、3年生合わせて21名。

みんなのセミナーは「誰でもセンセイ、誰でもセイト」をスローガンとした生涯学習イベント。自身の経験や好きなこと、夢中になって取り組んでいることなど、自由なテーマで誰でもセンセイとして授業ができ、セイトとして授業に参加できる取り組みです!

第1回は「おたくとみる心理学ミニ版」

講義担当の菊地舞衣センセイは、教育学研究科総合教育科学専攻臨床心理学コース博士前期課程2年生。

前半、ご自身のこと、東北大学教育学部について、心理学についてお話されました。

後半は、本題の「おたくとみる心理学」!

ご専門の心理学的観点から分析した「推し」の特性、発達障害について魅力的なスライドとともに講義されました。

「やらないといけないことではなく、本当に自分が好きなことで、心の底からやりたいことを探究していることは貴重なことだと思ったし、私自身先生の熱意を感じ、楽しい時間でした。もう1時間経ってしまったのかと驚きました。10分間程度に感じました。」(2年生 三上怜愛さん)

「心理学を学ぶとカウンセラーになるしかないかと思っていましたが、今回の授業を通してまた別の道が多く存在しているいうことを知り驚きました。」(2年生 吉田光輝さん)

「『ネガティブ発言は悪いのか?』ということに興味を持ちました。今日のセミナーを通して、『ネガティブ発言は自分を守るもの』ということを知り、悪いものではないと思いました。」(2年生 渡邉秀人さん)

※東北大SCCの皆さんにインタビューしていただいた感想の一部をご紹介しました。

講義終了後、センセイに直接質問しに行ったり、SCCの皆さんのインタビューに応じたり・・・しばらく教室に残って余韻を楽しんでいた向陵生たち。

菊地舞衣センセイを囲んで記念撮影しました。(写真左が東北大SCCの皆さん、右側4人が向陵生です)

東北大学SCCインターンシップは、これからも続きます!

雑誌『月刊高校教育』掲載のお知らせ【向陵Plearningブログ】

本校の向陵Plearning(プラーニング)での取組が『月刊高校教育』(学事出版,2025年3月号)に紹介されました。(学事出版の許可を得て、半ページ分のご紹介となります。)

「本を通じた学びを分かち合い社会とのつながりを育む」

1年次の「ビブリオバトル」「ブックトーク」、2年次の「グループブックトーク」が出発点となり、互いの興味・関心を共有して尊重し合いながら学ぶ姿勢と資質を育んでいく良さが紹介されました。(インタビュー対応:早坂晴子主幹教諭)

新入生の「図書館オリエンテーション」が終わりました!

小杉景子学校司書による「図書館オリエンテーション」をクラス毎に「現代の国語」の時間に行いました。

「本を通じた学び」の第一歩です。

「現代の国語」の最初の単元「知らないものに出会う」の言語活動では「知的書評合戦・ビブリオバトル」に挑戦する予定です!

「向陵Plearning」と図書館と授業が繫がり、学びを進めていきます。

令和7年度「向陵プラーニング」スタート!【向陵Plearningブログ】

令和7年度の総合的な探究の時間「向陵Plearning(プラーニング)」のオリエンテーションが

各学年で行われました!

◆1年生・大きな目標と3年間の活動を知る◆

「あなたは将来どんな人生を送りたいですか?」

1学年三宅主任の問いかけに、それぞれが真剣に考え、話そうとしているのが印象的でした。

向山高校3年間の「向陵Plearning」は、答を探すこと、近づくことに繋がるプログラムです。

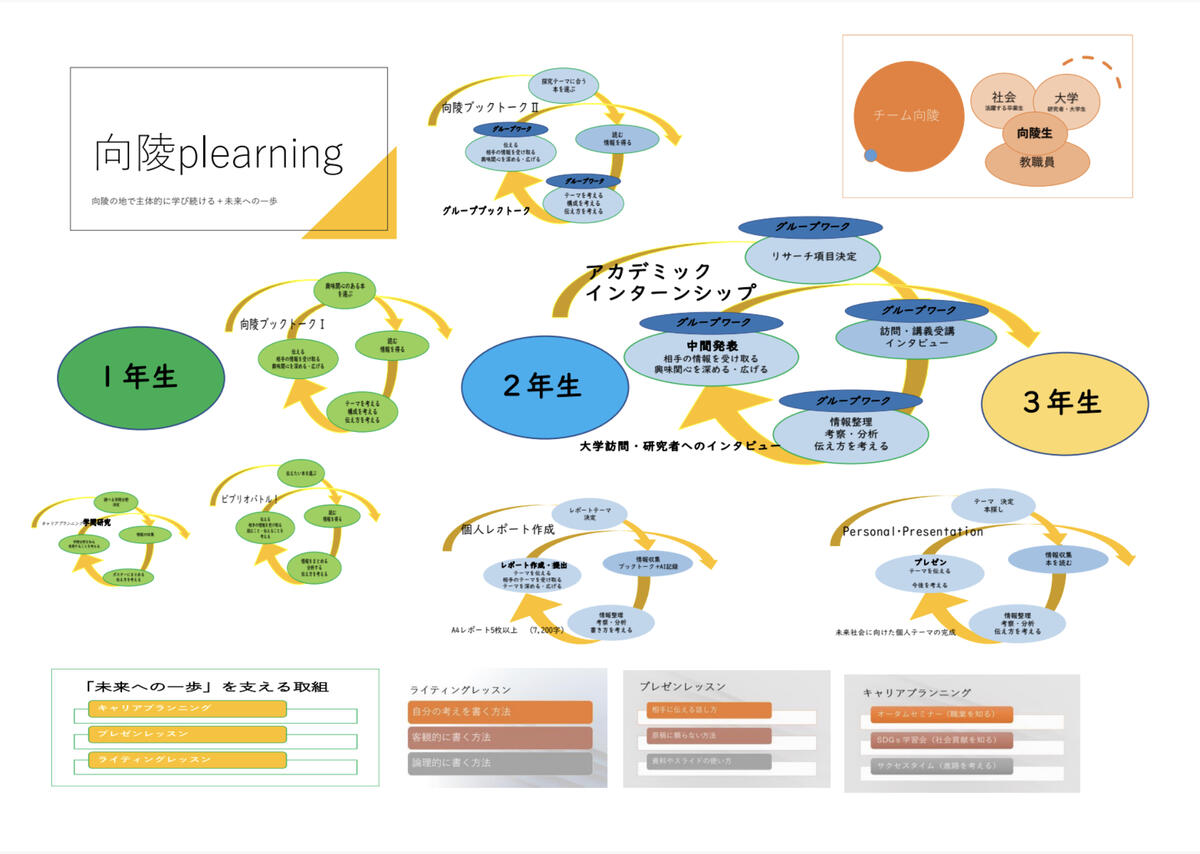

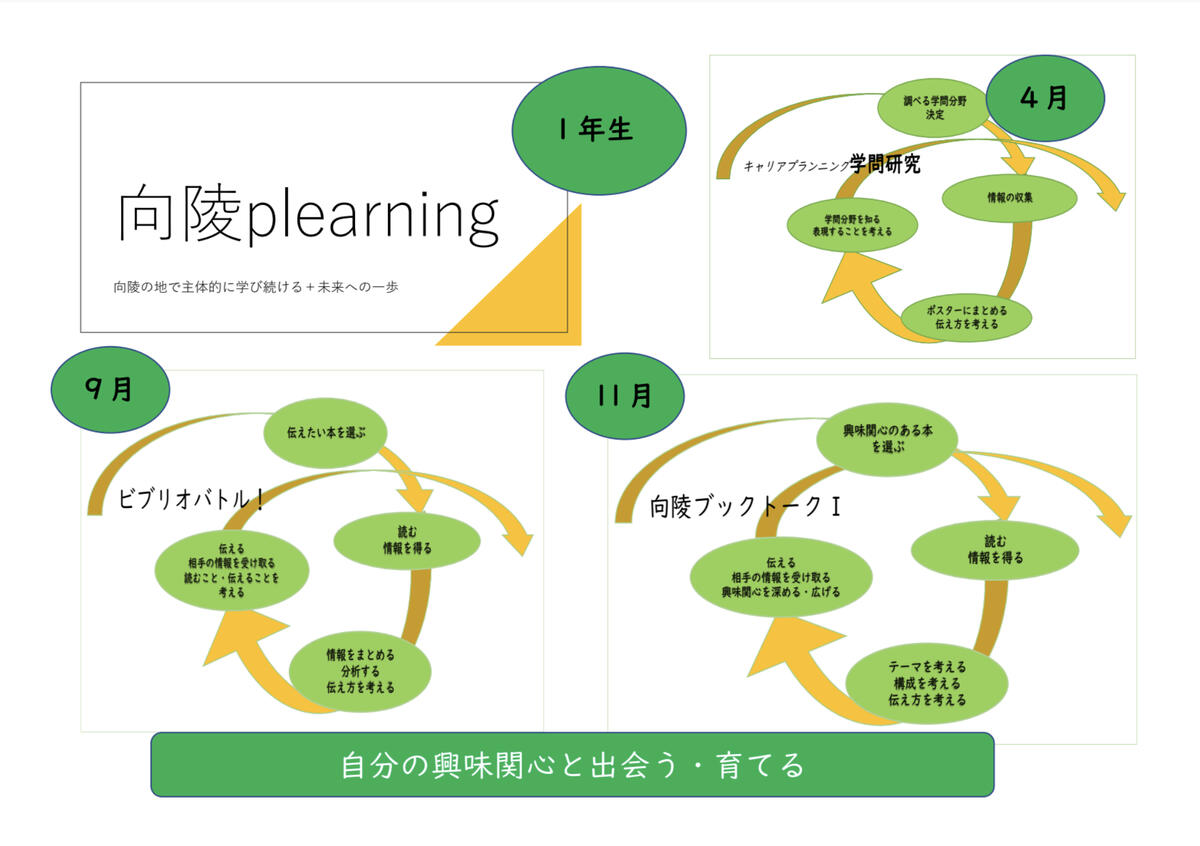

向陵プラーニング一つ一つの活動は「探究サイクル」がプログラムされていること、「これからの人生、仕事でも、大学での研究でも「探究サイクル」の視点を身につけることが大切」と1学年三宅主任が力説しました。

◆2年生・探究活動「向陵Research」の流れを確認する◆

2年生はこれから始まる「グループブックトーク」が今年一年の探究活動にどのように繋がっていくのか、2学年小野担当から説明がありました。

年間予定表やスライドを見つめる真剣な表情に1年間の成長が伝わってきます。

2年生は夏休みの「アカデミックインターンシップ」を軸に、グループ毎のテーマ探究が深まるプログラムです。

◆3年生・探究成果のまとめ、未来への一歩をイメージする◆

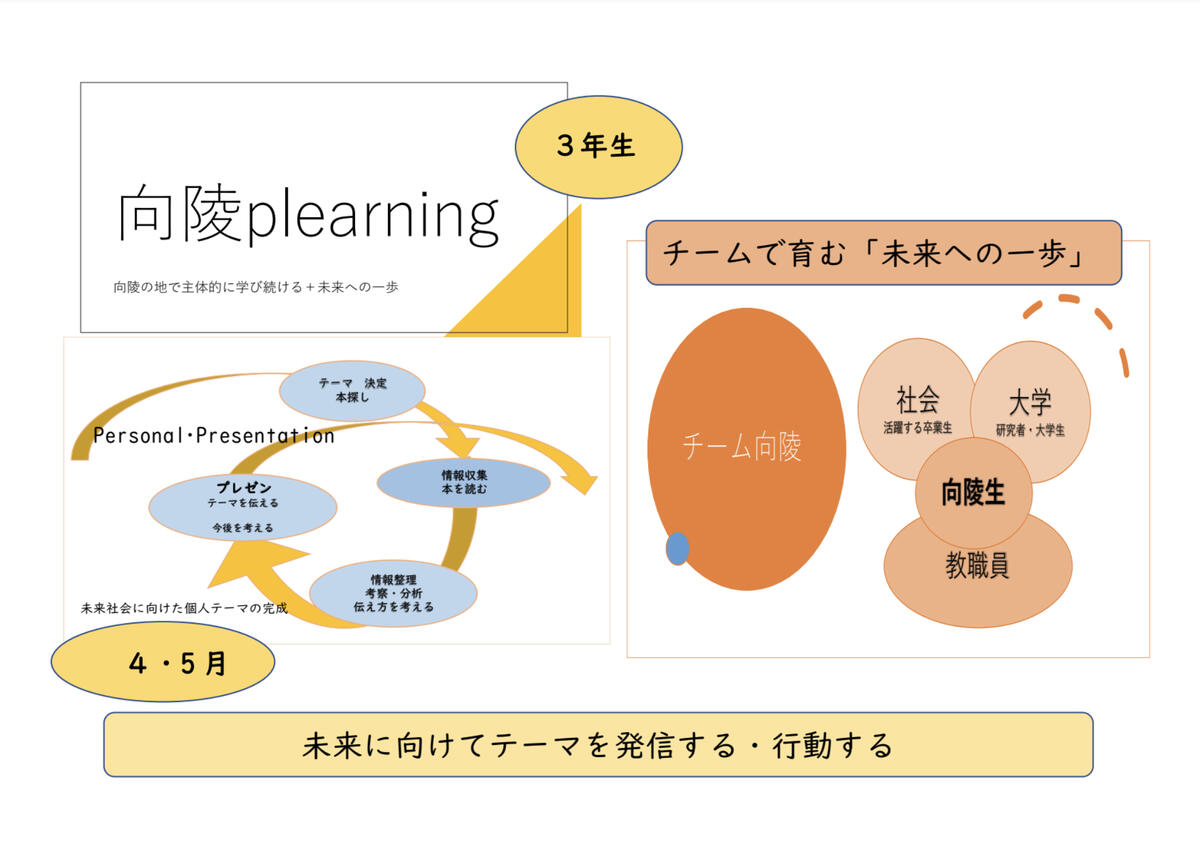

3年生は、3月に実施した「パーソナル・プレゼンテーションガイダンス」について、3学年大場担当による振り返りがありました。

その後、豊田進路部長による「キャリアプランニング」の内容共有が行われました。

各自の探究成果のまとめ、そして「未来への一歩」が本格的にスタートします!

◆今週は、いよいよプログラム始動!◆

各学年、それぞれの活動が始まっています。

写真は2年生「グループブックトーク」第1回。

グループブックトーク本を選定するための活動です。

興味・関心を共にするグループ内で、各自が春休みに読んだ1冊を示しながら紹介し合いました。

向山高校で導入しているインターネットサービス「ジャパンナレッジschool」(オンライン図書館)内の新書を活用し、Chromebook(BYADによる一人一台端末)の画面を示しながら説明している姿も多く見られました。

次回からはグループ毎に2~3冊の本を選び、テーマを決めて「グループブックトーク」へと進む予定です。

学年ベストブックトーカー決定!【向陵Plearning】

1学年向陵Plearning(プラーニング)で取り組んできた「ブックトーク」最後の活動、

学年発表会が開催され、各クラス代表が見事なブックトークを行いました。

向山高校のブックトーク「向陵ブックトーク」は全9時間をかけて行っています。

興味関心のある分野の新書を2冊以上読み、ひとつのテーマで繋いで伝え合う活動です。

学年全員の投票結果を経て、「ベストブックトーカー」に選ばれたのは渡部貴裕さん「宇宙ワクワク計画with宇宙人」でした!

表彰式後、各クラス代表で記念撮影。

(写真左から)

小林橘平さん『哲学を学ぼう』

渡部貴裕さん『宇宙ワクワク計画with宇宙人』(ベストブックトーカー)

佐藤瑞葉さん『楽に頭良くなるには?』

氏家司帆さん『同世代の戦いから見る私達』

【参考】向山高校の「ブックトーク」について

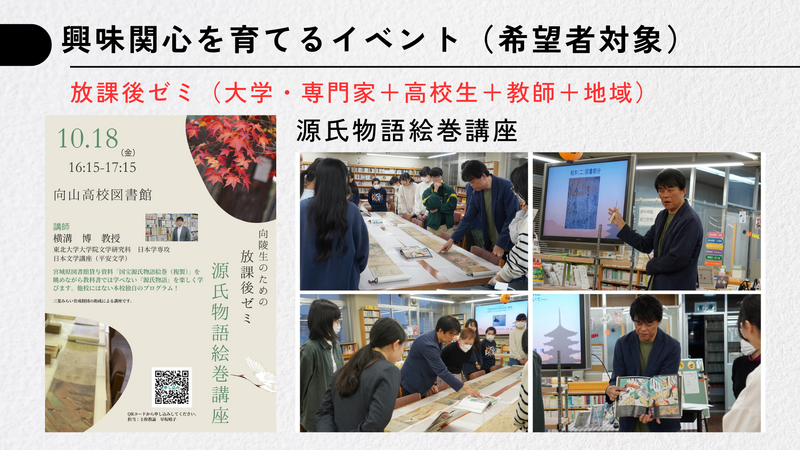

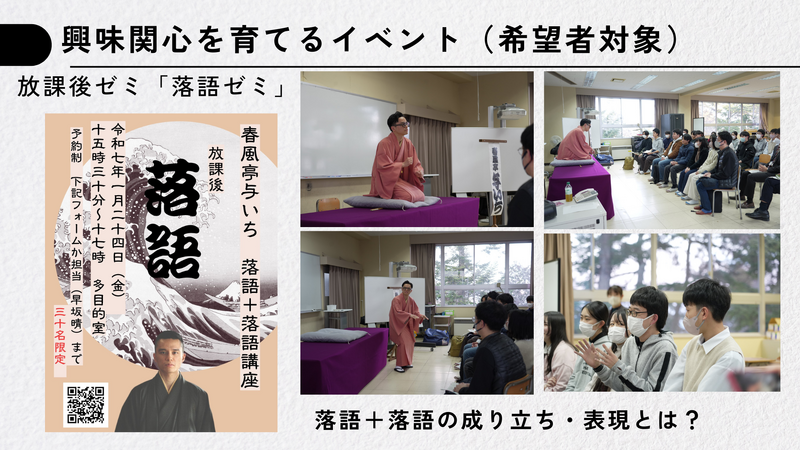

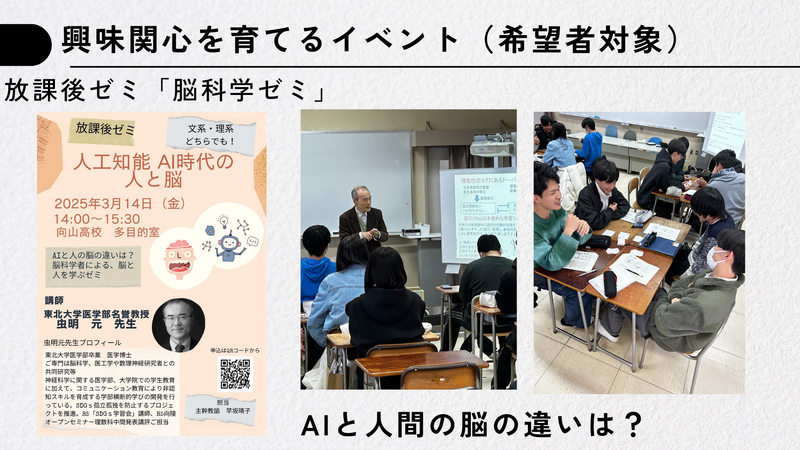

放課後ゼミ「人工知能(AI)と人の脳」【向陵Plearning】

「放課後ゼミ」今年度最終回は

東北大学医学部名誉教授 虫明元先生をお迎えしての脳科学ゼミでした。

脳科学をご専門とする虫明教授によるご講義「人工知能(AI)と人の脳」とグループワークに本校生30名が参加しました。

医学、脳科学、AIに関心のある理系の向陵生をはじめ、虫明先生が近年取り組まれているコミュニケーションの観点から教育系志望者も集まりました。

人の脳とAI(人工知能)の違いは・・・ご講義をいただいた後に、「カタルタ」というカードを使ったグループワークに挑戦!

カードに書いてあるワード(接続詞)を使いながら、自分たちでストーリーを創作するゲーム。「ナラティブ思考」が必要とされる活動に挑戦しました!

【参加生徒の感想より】

・幼少期に経験したことや育った環境によって、将来の人格に大きな影響を及ぼすのだなと思いました。普段の何気ないことでも子供にとっては新鮮なものだから、もし自分に子供ができたらそういった小さな出来事も大切にしたいと感じました。(1年生)

・人間の脳の構造について今まで学んだことがなかったので新しいことがたくさん学べて興味深かった。(1年生)

・自分は文系だが、人とAIの違いなどに関する詳しい知識を得ることができたので貴重な機会になった。ナラティブ思考を実際に体験することは難しかったがなんとかして繋いでいくことが大切であることが分かった。(2年生)

・私たちの班が向陵リサーチで調べているのは教育のみだったので、今回この講義を聞いて脳と教育の関係性を学ぶことができた。また、今まで調べてきたことにプラスできるような内容だったので、自分の考えを深掘りできる良い機会だった。(2年生)

・私は向陵リサーチで人工知能についての探究を行っていたため、知能に関する医学的な見聞についてのお話しは非常に参考になりました。貴重なご講話、大変ありがとうございました。(2年生)

・人間には仲間はずれで痛みを感じる社会性があり、さらに他者の痛みもまた自分にフィードバックされるのなら、他社が仲間外れにされているのも痛みになるのかなと考えた。今回の講義は非常に興味深いものでした。人とAIの思考能力の育ち方にここまでの違いがあるのは驚きでした。ありがとうございました。(2年生)

・人間の社会性のことなど、知っていそうで知らなかった脳のことがよくわかり、非常に興味が持てました。参加してよかったと心から思えました。(3年生)

卒業生講師による「パーソナル・プレゼンテーション」ガイダンス【向陵Plearning】

3月最後の授業日。

3年生の夏休み前までに取り組む「パーソナル・プレゼンテーション」(個人探究・個人発表)のガイダンスがありました。

これまでグループ単位で取り組んだ「向陵Research」「課題研究(理数科)」をもとに、個人のテーマを追究する活動です。本校の探究学習の最後のまとめ活動として、3年生全員がスライドを作成し、発表を行います。

ガイダンス講師としてお迎えしたのは、今春卒業したばかりの多田悠吏さん。

多田さんは、自身がどのように個人探究のテーマを設定し、取り組んだかを話してくれました。

スライドも説明もわかりやすい!

皆、真剣に聞き入っています。

理数科を卒業した多田さんは、1年生の時、ビブリオバトル学年チャンプとなり、県大会に出場しました。

3年生の「パーソナル・プレゼンテーション(個人探究発表)」ではクラス代表となり、宮城野高校「ゼミフェス」(全校探究発表会)にゲスト発表者として参加しました。

発表タイトルは「なぜ男性の家庭科教員は少ないのか。」

その後、11月に宮城県家庭科教育研究会主催の研究会で、県内の家庭科の先生方を前に発表する機会をいただきました。

4月からは家庭科の教員への第一歩として、東京学芸大学(B類 家庭コース)に進学します。

多田さんの活動について、3月31日(月)の『河北新報』朝刊で紹介されました。

(2024年度の企画です)

(2024年度の企画です)