理数科の活動ブログ【更新中!】

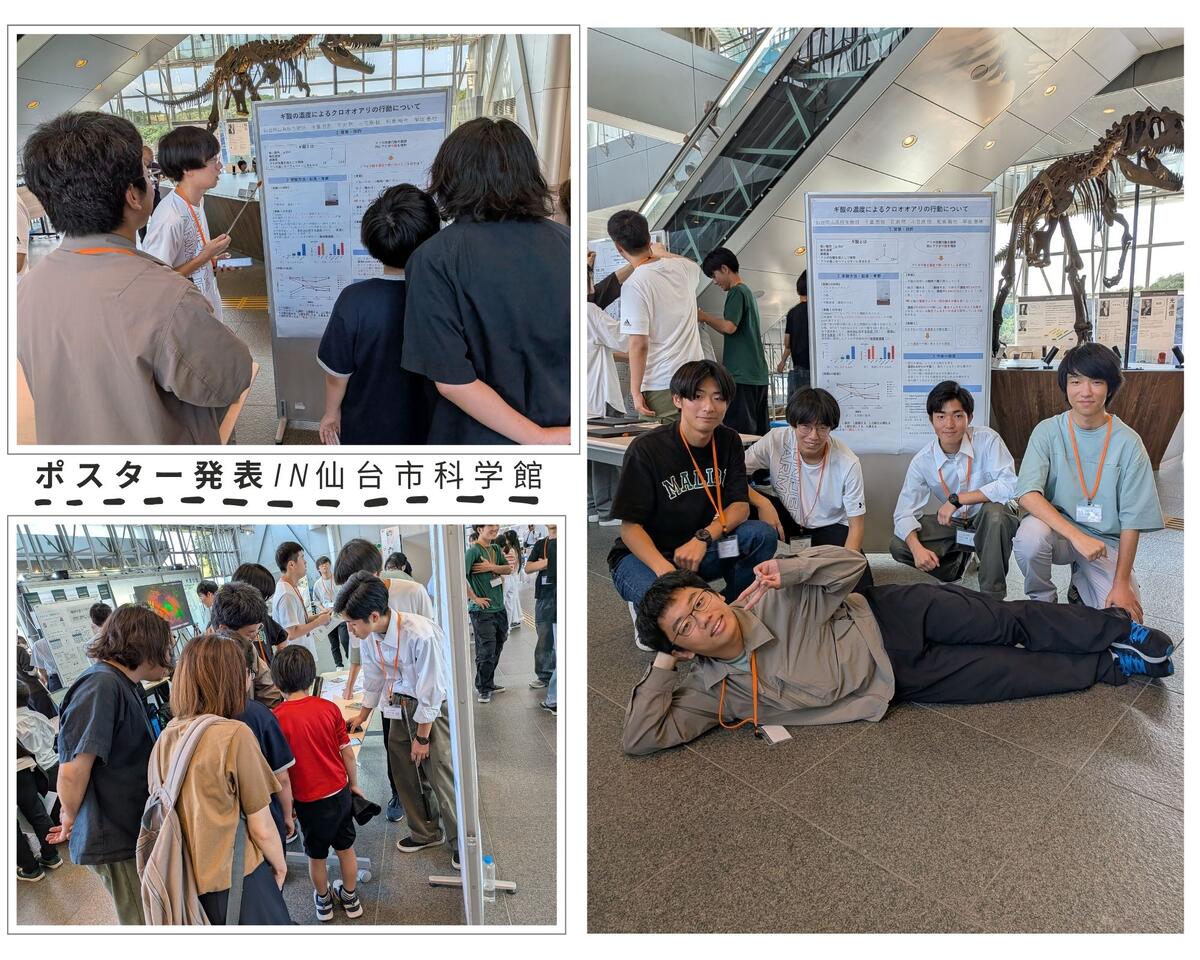

「やってみてサイエンスin仙台市科学館」に参加しました!

7月初旬に行われた「やってみてサイエンスin仙台市科学館」に本校理数科3年生と自然科学部が参加しました!

探究活動の成果を、広く県民に向けて発表するイベントです。

当日は本校理数科、自然科学部とともに文部科学省のSSH指定校も参加しました。

ポスター発表「セルロース系バイオエタノールの生成方法とアルコール濃度との関係」

ポスター発表「ギ酸の濃度によるクロオオアリの行動について」

小学生から大人の方々まで、多くの来館者を前にそれぞれ複数回のポスター発表を行いました!

科学実験教室「食品の状態によるpH変化」

科学実験教室を担当したのは本校自然科学部のメンバーです!

訪れた皆さんを前に、分かりやすく、楽しく実験をしました。

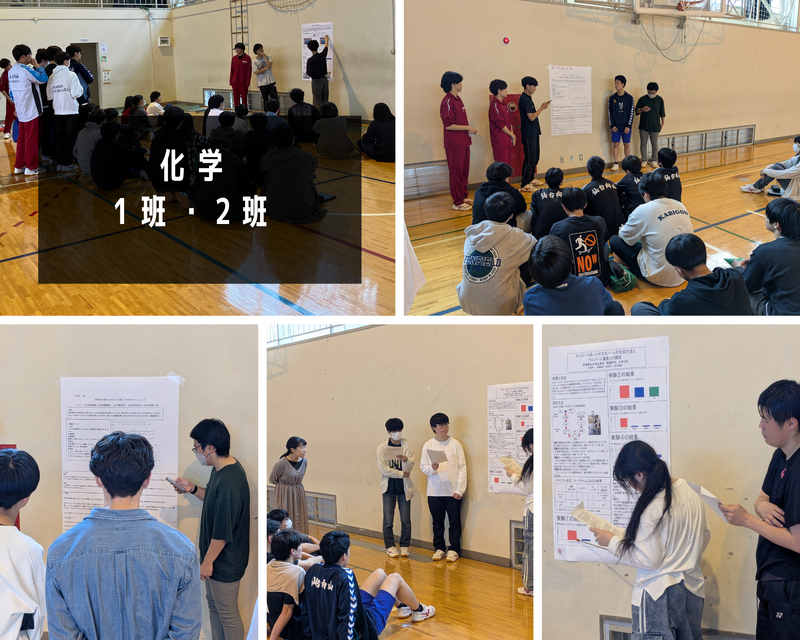

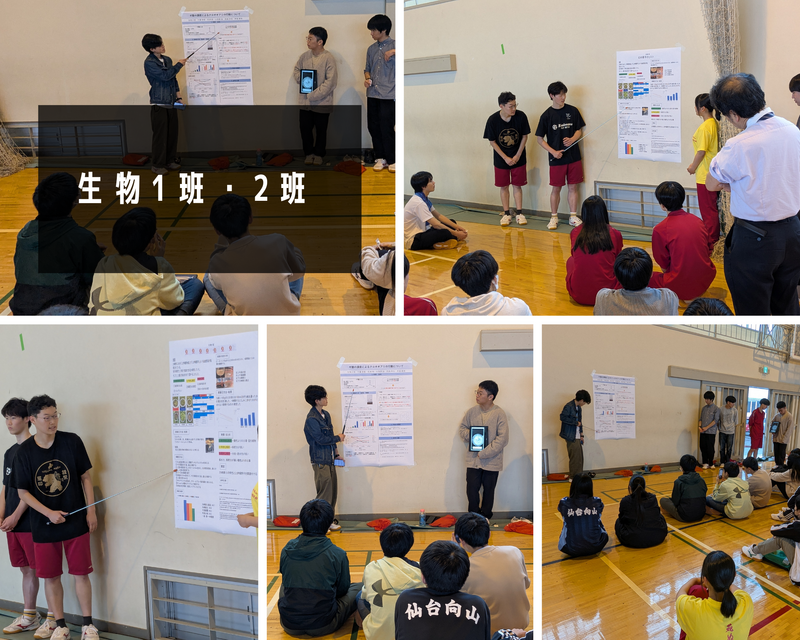

ポスター発表会【理数科のブログ】

理数科3年生が、昨年度までに取り組んだ課題研究の内容をポスターにまとめ、発表しました!

これまで2月に行われていた「理数科課題研究ポスター発表会」。

今年から5月の実施となりました。

発表者3年生に加えて理数科1、2年生も参加して質疑応答も大いに盛り上がりました。

化学1班「日常生活で捨てられるものを使って汚水をきれいにしよう」

化学2班「セルロース系バイオエタノールの生成方法とアルコール濃度との関係~シイタケ廃菌床を活用したエネルギー開発」

化学3班「尿素と有機化合物を用いた樹脂開発並びに尿素樹脂との比較」

数学班「連立1次方程式の解の有無を判別する」

生物1班「幻のサトイモのヒ・ミ・ツ」

生物2班「ギ酸の濃度によるクロオオアリの行動について」

地学班「蔵王火山中心火口噴火時における溶岩流の流出範囲について」

物理1班「最も頑丈なトラス橋の作成」

物理2班「津波と都市デザイン」

理数科ガイダンス【理数科のブログ】

理数科1年生を対象とした「理数科ガイダンス」が行われました!

1年生が向山高校「理数科」のメンバーとして見通しを持って過ごすための大切なガイダンスです。

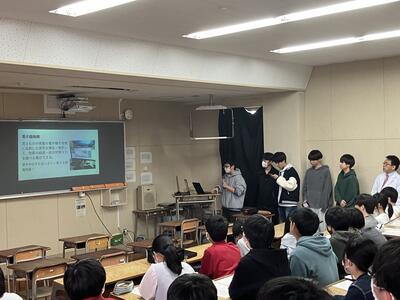

2年生理数科の先輩からは、「前年度課外活動の紹介」がありました。

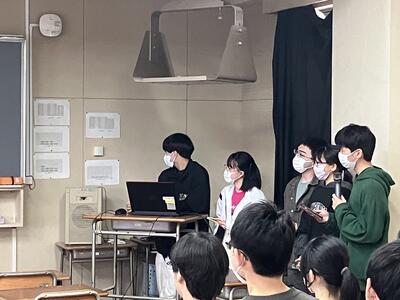

その後、3年生理数科の先輩(県発表会本校代表2班)からは、課題研究のモデル発表がありました。

身を乗り出しながら発表を聞き入る1年生の姿が印象的でした!

理数科は各学年1クラス。学年を超えて学びを共有できるところも魅力の一つです。

いよいよ、1年生も理数科の活動が本格的にスタートします!

理数科2025の予定~外部とのつながり

理数科2025の予定~外部とのつながり

NEW ナノテク・ラボツアー~半導体を学ぶ旅(1年・1日)

最先端の半導体産業の「今」を探訪します!

NEW 理数科アカデミックインターンシップ(2年)

普通科で行っている「アカデミックインターンシップ」を理数科でも!

理数科まるごとバスツアーで予定しています。

理数科ならでは!の行事

◆サイエンス・ステーション(数学)

大学の学びを体験する

◆フィールドワーク~体験的に学ぶ

生物2回、化学、物理・地学の各分野でのフィールドワーク

5月 大学ラボ訪問(2年)

6月 生物分野 川渡へ 水田ラボ(1年)

8月 生物分野 月山へ 環境ラボ(1年)

9月 化学分野 大学ラボ体験(1年)

10月 実践数学 測量を学ぶ(2年)

12月 物理・地学 天文台+科学館ラボ体験(1年)

上記は校外の活動、外部ラボとの連携活動です。2月時点での予定ですので、実施時期、内容等は変更することがあります。

1年理数探究ポスター発表!【理数科のブログ】

1年生理数科がポスター発表会を行いました。

理数探究の授業では、11月から生物、化学、地学の3分野にわかれて班別研究を行ってきました。

研究の成果をまとめ、班別にポスターを用いた発表をしました。

理数科1年生にとっては、初めてのポスター発表です。

発表する方も、聞く方も真剣そのもの。

質疑応答も充実していました!

2年生での課題研究に向けて、大きな一歩を踏み出しました。

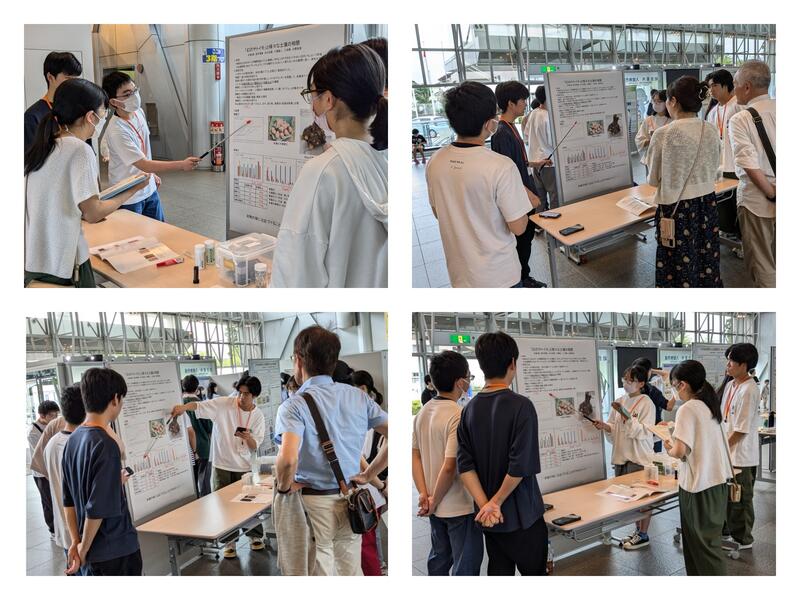

「やってみてサイエンスin仙台市科学館」に参加しました!

理数科2年生の3グループが「やってみてサイエンスin仙台市科学館」(宮城県教委主催)に参加してきました!

理数科での取組の成果を一般市民と共有し、サイエンスコミュニケーション能力を高めるイベントです。

☆ポスター発表

「『幻のサトイモ』と様々な土壌の相関」理数科3年生:小澤暖人さん、乙供尊さん、鈴木明慈さん、日野彩菜さん、古川志穂さん

一般市民の方々に向けてわかりやすく発表していました!(一般の人々に交じって、校長先生の後ろ姿も・・・!)

☆科学実験教室(理数科、自然科学部の皆さん)

「食虫植物の生態」「ムラサキキャベツの色の変化」

ご家族で参加された方、小学生の皆さん、異なる年代の方々と一緒に実験の楽しさを分かち合うことができました。

生物巡検に行きました!【理数科のブログ】

6月の末、理数科1年生が大﨑市川渡へ生物巡検に行ってきました。

研修先は、東北大学大学院農学研究科附属複合生態フィールド教育センター。

到着後、日程説明と諸注意をいただきました。

いざ、水田実習へ!

実習内容の説明を聞き、自分たちの動きを確認後、

田んぼに入りました。

ひざ下まで浸かりながら、稲の株を調査しました。

当日は、梅雨の晴れ間、爽やかな天候でした!

水田実習終了後、センター内で大学院生の説明を受けました。

写真は、理数科1年生が質問している様子です。

さらに講義を受け、データ整理に挑戦しました。

データ整理を終えて、巡検終了。

理数科1年田村一基さんが代表してあいさつをしました。

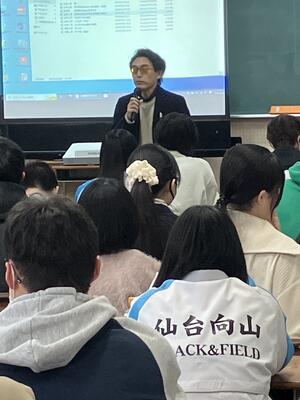

理数科ガイダンス【理数科のブログ】

理数科で学ぶ向陵生はどんな勉強をしているのか、

理数科ならではの行事を少しずつ紹介していきます!

本日は「理数科ガイダンス」

4月。向山高校に入学したばかりの1年5組(理数科)の皆さんが「理数科とは」を学ぶ大切な時間です。

校長先生より、理数科の皆さんに向けてのお話をいただきました。

最初に理数科の目標、行事について、昨年度の活動の紹介を受けました。

2年理数科の皆さんが活動紹介、発表をしました。

続いて、3年生の先輩たちの「課題研究発表」

昨年度、県の発表会に本校代表として出場した2つの班による発表です。

生物班「『幻のサトイモ』と様々な土壌の相関」

皆、真剣に臨んでいます!

地学班「クレーター形成における質量と体積や形状の比較」

質疑応答タイムには、1年生から質問が!積極的です。

現在1年生は、「理数探究」の時間に探究の基礎を学び、フィールドワークにも参加しています。

課題研究発表会【理数科のブログ】

理数科全員が関わる最も大きな行事「課題研究発表会」が行われました!

10月の中間発表会、12月のポスター発表会を経て、課題研究の総まとめとしての発表会です。

会場は、本校合同講義室。

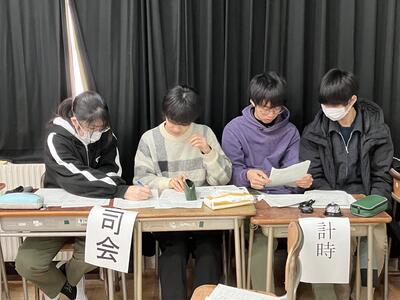

会場準備、司会、タイムキーパーは理数科1年生が担当します。

会場後ろにずらりと並んだ発表資料。準備に準備を重ねて作成した努力の結晶です!

校長先生による開会挨拶。

いよいよ発表です。

発表者も、聴いている側も皆真剣です!会場の後ろには発表を見に来た多くの先生たちの姿が!

質疑応答では、1年生からも鋭い質問が出ました!

終了後、大学の先生から講評をいただきました。

宮城教育大学 教授 出口竜作先生より

宮城教育大学 教授 内山哲治 先生

理数科 平塚主任による閉会の挨拶。

最後に記念撮影!本日の主役 理数科2年生です!

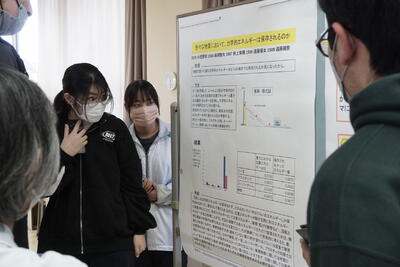

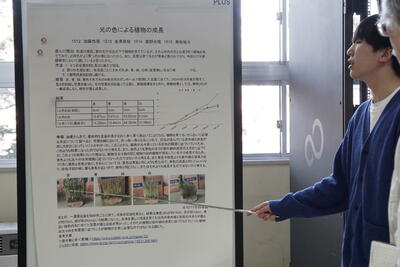

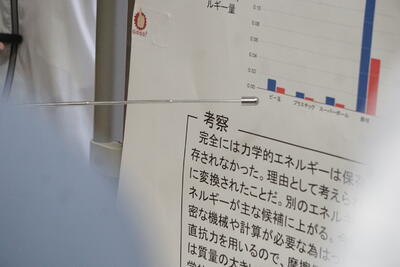

理数探究基礎 プチポスター発表会【理数科のブログ】

1年生理数科による「プチポスター発表会」が行われました。

会場は本校多目的室。1年生理数科が班ごとに発表し、お互いに発表を聴き合いました。

1年生の理数科では、これまでの理数探究基礎の学習にもとづき、実験テーマを決めました。

主に教科書に記載されている実験を選んでいます。

班ごとに自由に実験の工夫、課題の設定をし、実験・結果のまとめ・考察を行い、ポスターにまとめました。

参加者のなかには、担任の先生、理科の先生、教頭先生のお姿も。

先生方からの質問(鋭い質問)にも懸命に応じます。

発表に聞き入る後ろ姿たち。質問から、討論に発展している班もありました!

放課後に自主的に活動を重ねた班もあったそうです。

先日参加した2年生の「課題研究ポスター発表会」での学びを生かし、それぞれ分かりやすい発表に努めていました。

2年生での「課題研究」に向けての大きな一歩です!