教育活動

学校いじめ防止基本対策について【教育活動】

学校いじめ防止基本対策及びいじめ問題対策委員会設置要綱を一部改訂(令和7年4月24日)いたしました。

ご覧ください。(トップページのバナーからもご覧いただけます。)

学校いじめ防止基本方針及びいじめ問題対策委員会設置要項.pdf

コミュニケーション講座【職員研修2024】

向山高校では毎年6月中旬(中間考査の午後)に職員研修を実施しています。

今年はコミュニケーション研修を開催しました。

「相手の話を受け止め、よりよい関係性を築くこと」は日々の教育活動を実践する上で必要かつ大切な姿勢です。

フリーアナウンサーの宮澤幸子先生(有限会社『ぐっどもーにんぐ』代表)を講師としてお招きしました。

3人一組でのロールプレイも!

「話のプロ」の育成、経営者としての豊富な経験をもとに進められる宮澤先生の講義は「なるほど!」「たしかに!」「すぐに生かしたい」に満ちた充実の内容でした!

東北大生によるコミュニケーションWS・座談会【教育活動のブログ】

10月下旬、東北大学「あおば」プレイバックシアターの皆さんによるワークショップを開催しました!

対象は3年生(希望者)

弱気になったり、諦めたり、心折れたりするのは早い!少し先を行く大学生の先輩の受験時代、大学での学び、大学生活に触れることで明日への一歩を踏み出すきっかけに!という願いを込めた企画です。当日は、3年生を中心に、2年生1名が参加しました。

写真は東北大学「あおば」プレイバックシアターの皆さんです!

「あおば」は、東北大を中心とした在仙の学生を中心に、卒業生、教員が「台本のない即興劇『プレイバックシアター』」を勉強、実践しているグループです。

【ワークショップの内容】

❶プレイバックシアター公演「高校時代」

❷ 進路座談会

アイスブレイク 輪になって、一緒に体を動かしたり、ゲームをしたりしました!和やかな雰囲気に!

「動く彫刻」

生徒が「自分に起こった出来事と、そのとき感じたこと」を話します。頭に浮かんだことをその場で挙手して話します。

参加者が話した「出来事と感情」を打合せなしで(即興で!)その場で表現!

「ストーリー」

高校生が話す「高校時代のあんなできごと、こんなできごと、心の中にうかぶ景色」を即興で劇にします。

「どなたかお話してくださる方はいらっしゃいますか?」

呼びかけに、さっと手が挙がりました!

高校生活の大切な思い出を話してくれました。隣でコンダクターのとわさんが丁寧にインタビューしています。

そして、その場で劇に!

「あの時の自分、できごとがそのまま目の前に・・・驚きました!」との感想が出ました。

劇では「ミュージシャン」が即興で音楽を奏で、雰囲気を盛り上げました。

「ペアーズ」

参加者が話す「朝早く起きなければいけないけれど、まだ寝ていたい!」などの「相反する感情」を即興で表現します。

以上で公演の部は終了です。

座談会

今回は「あおば」の参加メンバーの専攻・専門と、参加高校生の進路希望とをマッチングし、3つのグループに分かれました。

★医療系(医学科、看護科、放射線科、現役の保健師)

★教育系(教育学、日本語教育、文学、宮城教育大の虫明美喜先生)

★その他全般(工学部、理学部、東北大医学部の虫明元先生)

終了の時間が過ぎても、まだまだ話は続いていました。大学での学び、大学生活、受験情報、受験勉強について、話題は尽きません。

閉会しても、まだまだ話は続き・・・去りがたい様子でした。

「座談会」では次のような話題が印象に残ったようです。(感想より)

・毎日80%のことを完璧にやっていく「コツコツがカツコツ(勝つコツ)」

・3つの目標立て

・共テ対策(教科書、ワーク、参考書の活用のしかた、生活のしかた)

・医療系の大学、専門学校情報が豊富

・保健師の仕事の実際

最後に、はじける笑顔で記念撮影!

「あおば」の皆さん、東北大学医学系研究科教授 虫明元先生、宮城教育大学准教授 虫明美喜先生、ありがとうございました。

参加者の感想より

★普段なら関われなかったはずの方たちと、たくさん話ができて楽しかったです。世代を気にせず、話し合えたことが嬉しかったです。受験勉強でとても不安になったり、心細く感じることの多い日々ですが、これからも頑張っていきたいです。

★普段、進路について質問するのは先生か、親か決まった人なので、現役の先輩たちにたくさん質問できて本当にためになったし、お話を聞いていてますます大学への興味が湧き、さらにモチベーションも上がりました。自分が抱えていた悩みを全て真剣に考え、答えていただけてとても助けられました。これから志望校を本格的に決定し、いただいたアドバイスを胸にがんばっていきたいです。

★できないことにだけ目を向けるのではなく、できることできそうなことをやって一つずつ積み重ねることが重要だと励ましていただきました。今できることを再確認して、最後まで頑張りたいと思います。

★僕たちの思い出を劇として披露してくださってとても素晴らしかったです。クオリティーが高くてとても印象に残りました。相反する感情を考えるところでは、考えるのが難しかったです。自分も劇をやってみたいと思いました!

★即興劇を見て、普段何気なく感じている喜びや苦しみ、不安や嬉しさなどのさまざまな感情を可視化できて、見ていて楽しかったです。自分がどんな気持ちなのか分からなくなってしまったときや気持ちをリフレッシュして切り替えたいときなどに、劇まではいかなくても、トワさんがやっていたのように、気持ちを一言でまとめてみたりして、自分の中で解決できるようになりたいなと思いました。また、一つの感情でも様々な表現の仕方があって、受け取り方があるのを改めて感じることができました。そのような中で「ストーリー」では本当に即興なのに、布を絵に見立てていたり、お話ししてくれた人のちょっとした情報だけで話し合ったりしないで劇をやっていて、本当にすごいと思いました。「絵がお友だち」という話をもとにして、絵そのものを擬人化(話せて会話できる存在)して、表現するという発想もすごいと思いました。感情の多さや、表現の多さなどを学ぶことができて良かったです。ありがとうございました。

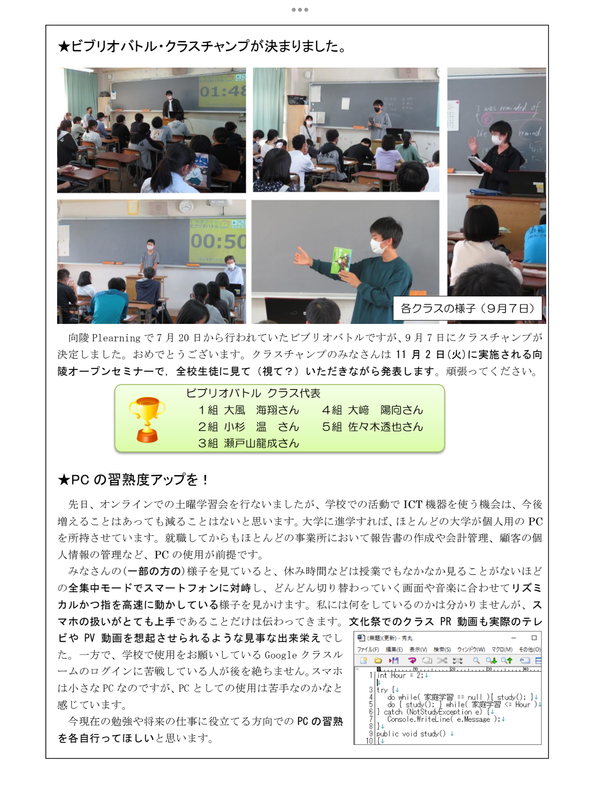

劇団プレイバッカーズによる「参加型即興劇」

文化庁の文化芸術による子供育成事業が本校1年生を対象に開催されました。

劇団プレイバッカーズの皆さんによる「参加型即興劇」、「プレイバックシアター」の世界。

本校1年生5クラス,クラス別に各1時間の公演でした!

会場は本校の多目的室。

プレイバックシアターにはあらかじめ用意された脚本はありません。

参加者が自ら手を挙げて語る「ストーリー」が音楽とともに即興劇になるのです!

(手を挙げた人のところへ行き,インタビューをする「コンダクター」のあきさん)

あの時の「こんな気持ち」「あんな気持ち」が、音楽とともに目の前で豊かに表現されると、会場からは笑い声や歓声が!

5つのクラス、各クラスから挙手によって語られたいくつかのストーリーが即興劇になりました。

小学生時代の体験,中学時代のあの出来事,高校入学後に出会ったいろいろなこと,初めてのテスト,友だちとのこと,勇気を出して行動した話・・・思い切って手を挙げた級友から語られた「あの時の気持ち」。

即興劇の後に、コンダクターさんが「どうでしたか?」と質問すると,「あの時の自分がここにいました。」「その通りです!」としみじみと答えている様子が印象的でした。

並んで座った「コンダクター」さんがインタビューをした直後、(打合せもなしに!)音楽が奏でられ、語ったストーリーが3人の「アクター」によって表現される不思議な時間でした。

(「ミュージシャン」によって奏でられる音楽。キーボードや打楽器による「楽譜のない音楽」)

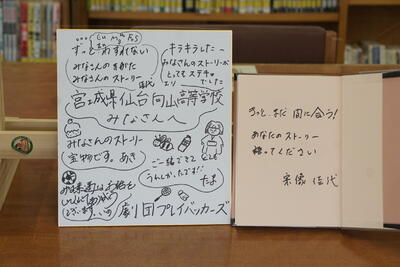

劇団プレイバッカーズの皆さんからは、色紙に向陵生へのメッセージをいただきました!また、本校図書館所蔵の『プレイバックシアター入門 脚本のない即興劇』へも著者 宗像佳代さん(スクール・オブ・プレイバックシアター日本校校長)ご本人よりサインをいただきました!

劇団プレイバッカーズの皆さん、ありがとうございました。

(プレイバッカーズの皆さん。左から丹下一さん、宗像佳代さん、代表の小森亜紀さん、髙橋江利子さん、猪瀬隆次さん)

【参加した1年生の感想より】

・どうして生徒のあれほどの少ない情報から、こんなにありありと再現できるのでしょう!?3人とも打合せなどすることなく完璧な息合わせで実行できていて驚きました!!音響の方もものすごく雰囲気が出る音を適度な音量で出していてリアルに感じました!!僕は話をしましたが、本当にその時の自分が目の前にいるみたいで「外から見ると自分ってこんな感じなんだ~!!」と初めて知りました!

・全身を大きく使って感情を表現しているのがすごいと思った。自分の事を話すときはとても緊張したが、馬鹿にすることもなく聞いてもらえて嬉しかったし、それをもとに即興劇をしてもらったら、もう本当にいつもの自分って感じでびっくりした。感情の表現方法は言葉だけじゃなくていいんだ、と思った。機会があれば自分も今度は演じる側をやってみたい。

◆全クラスの感想からは、「即興劇への感動、驚嘆」「感情表現についての感動と学び」が多くみられました。また、級友のエピソードや気持ちに対する共感、「自分は手を挙げられなかったが、挙げればよかった」というコメントもありました!

◆公演当日、東北大学生を中心とした「あおばプレイバックシアター」の皆さん,東北大学医学系研究科 虫明元教授、宮城教育大学 虫明美喜准教授が見学されました!

演劇の専門家による『伊勢物語』アレンジチャレンジ!

本日は,「PLAY ART!せんだい」の演劇の専門家をお招きして、

『伊勢物語』を題材に、皆で劇を作ってみよう!という特別授業を行いました。

対象は、1年生 言語文化の授業(1年2組)

演劇企画集団 London PANDA 劇作&演出の 大河原準介氏

PLAY ART!せんだい の共同代表 及川(大藤)多香子さんは本校卒業生(26回)です。

在学中は吹奏楽部で活躍されました!

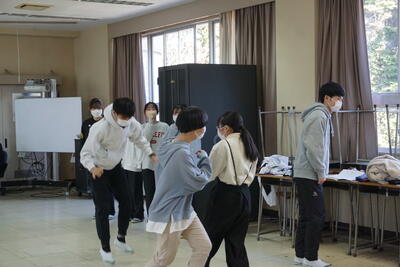

最初に、血液型、兄弟の人数、誕生月・・・指定されたお題での仲間集めを。

1年2組は持ち前の明るさで声を掛け合いながら素早く、グループを作っていきます。

雰囲気も和らいだところで、二つに分かれて指定されたお題での無言劇に挑戦!

写真のお題は「文化祭」!

そして,『伊勢物語』「芥川」を自分たちでアレンジし、劇にしてみよう!という「アレンジチャレンジ!」

芥川は先日終了した後期中間考査の試験範囲でした。さて、覚えているでしょうか・・・?

4つのグループに分かれて、アイデアを出し合い、プランを練りました。

大河原さん、及川さんがグループの中に入り、アドバイスをしています。少し行き詰まっていたグループもお二人のアドバイスによって、アイデアが具体的になっていきます。

約15分のプランニングを経て、いよいよ発表!

さて、アレンジし、演じたのはどの場面だったでしょう!

大切な女性を失った男性が・・・「足ずりをして泣けどもかひなし。」の場面を、

「冷蔵庫に入れていた大切なプリンがなくなっていて、地団駄を踏む!」にアレンジした班もありましたよ。

迫真の演劇!

一つの班が終わるごとに大河原さんからコメントをいただき、演技を終えた生徒たちの表情がパッと輝いているのが印象的でした。

あっという間の50分。

最後に大河原さんのお話。

「高校時代は勉強が嫌いだったが、演劇との出会いによって想像することの楽しさを知りました。英語の長文でも、歴史でも『こういう表情だったのだろうか』などと想像することがとても楽しい。皆さんも、いろんなことを想像することで見方が変わる、楽しくすごせると思います。」

想像することで見方が変わる。大切なきっかけをいただいた50分間でした。

本授業は、プロジェクト「演劇的手法を用いた共感性あるコミュニティの醸成」の一環としての授業です。

東北大学大学医学部医学系研究科 虫明元教授、宮城教育大学国語教育 虫明美喜准教授の研究開発プロジェクトの一環として実施していただきました。

第1学年だより【教育活動ブログ】

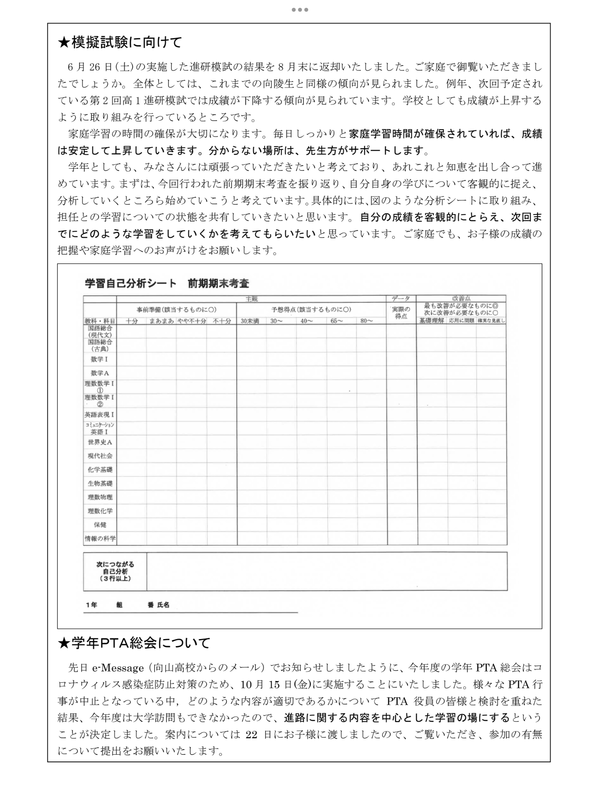

次年度に向けて勉強中!【教育活動】

向山高校の総合的な探究の時間「向陵plearning」の取組をより良いものに!

という研修を実施しました。

現在、学年末考査期間中。考査が終了し、生徒たちが放課となった後の時間が教職員の学びの時間です。

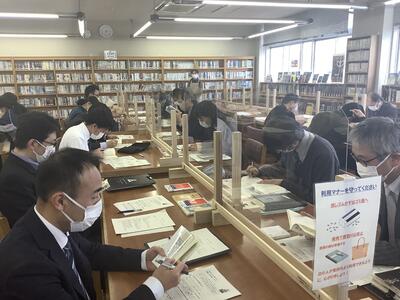

会場は本校図書館。

第1部は「新書選びワークショップ」

向山高校では1年生の総合的な探究の時間において「新書でブックトーク」を実施しています。

生徒たちが興味やテーマに合った新書を選ぶにはどうすればよいか、という手立ての一つとして

来年度から「点検読書」という取組を組み入れることにしています。

新たな取組を取り入れる前にまずは先生たちが体験!

講師は本校の久保尚子先生。

読書の目的、読書力の段階と今回の「新書選びワークショップ」の意義の解説がありました。

次年度からは1年生だけではなく、2年生以降も新書を用いたブックトーク、リサーチ活動が予定されています。

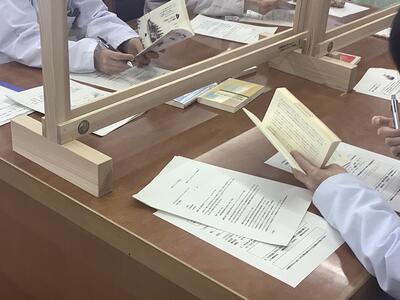

各テーブルに準備された新書のなかから1冊を選び、手に取ります。

立ち上がり、真剣に選んでいる様子が!

その後、選んだ新書を片手に、所定のワークシートに必要項目を書き込んでいきます。

制限時間は8分間。「筆者が読者につたえたいこと」が書いてある箇所を見つけ、素早く写します・・・。

が、この「探して写す」作業がなかなか困難。四苦八苦しているうちに、あっという間の8分が!

この作業を2冊分行い、終了後、各自が手に取った本の情報をグループ内でシェアしました。

第2部は「志願理由を深めるには?」

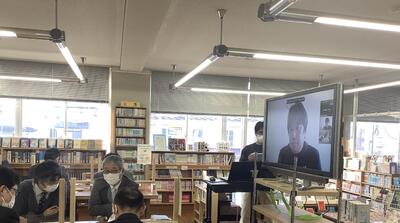

岩手県立盛岡第一高等学校の梨子田 喬先生を講師にお迎えし、Zoomでお話を伺いました。

梨子田先生は「探究的に深い志望理由書を作って進学先で学び続ける人になろう」と題し、

これまでのご自身の思いや実践をご紹介くださいました。

将来の学びの「原体験」を面談で引き出すこと。

内発的問題意識を高校生自身から引き出す支援をすること。

われわれにとって貴重な学びの時間となりました。

向山高校の「向陵plearning」は今年度ブラッシュアップ委員会を立ち上げ、新生「向陵plearning」に向けて動こうといています。

梨子田先生のおっしゃる「1・2年生からの『原体験づくり』」を

次年度からの「向陵plearning」では既に取り入れております。

4月から向山高校に入学する皆さん、そして在校生の皆さん、お楽しみに!

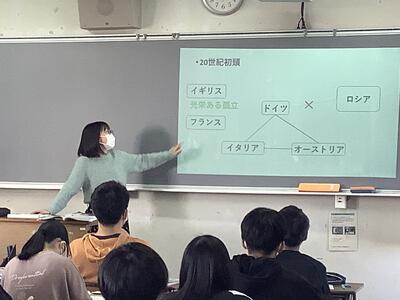

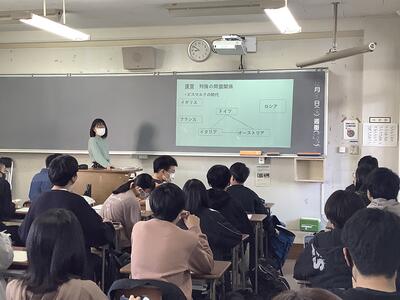

生徒による世界史の授業【教育活動ブログ】

世界史A 1年4組の授業「第一次世界大戦前の世界情勢」

本日の授業担当者は・・・

1年4組の渡邉萌香さんです!

わかりやすいスライドと明快な解説で授業を進めていきます。

「ここはどうですか?〇〇さん」「はい、では次△△さん」次々と指名をしていきます。

前時までのノートやプリント、資料集を確認しながら答えていく級友たち。必死です。

適度な緊張感が漂う授業。

地図に書き入れながら、当時の世界状況を説明していく様子。

写真の左側には世界史の担当者が見守る様子が写っています。

渡邉さん自身が本日の授業内容を完璧に把握し、説明内容や発問、スライドを吟味した上で授業に臨んでいることがよく伝わってきました。

向山高校の研究テーマは「自立した学習者の育成」。

まさに「自立した学習者」が育っているなぁと実感した授業でした。

(担当者の授業が理想モデルとして機能していること、担当者自身が配慮した上でテーマを与えていること等、教師側にとっても学びのある授業でした。)

★授業を担当した渡邉萌香さん(西多賀中出身)のコメント

「授業をやってみたい人はいるか?」という世界史の岩佐敏郎先生の問いかけに自ら申し出ました。担当したのは時間にして20分程度でしたが、スライド作りを含めた準備に6時間かかりました。その上で、1回目はひとりで、2回目は友人の前で、と2回のリハーサルをしました。先生方はふつうに授業をされていますが、これが、その「ふつう」なんだ!と「人に教える難しさ」を実感しました。将来は中学校の社会科の教員になりたいと考えています。これからも機会を見つけて積極的にいろんなことに挑戦していきたいと思っています。

第1学年だより

1学年だよりが発行、配布されました。

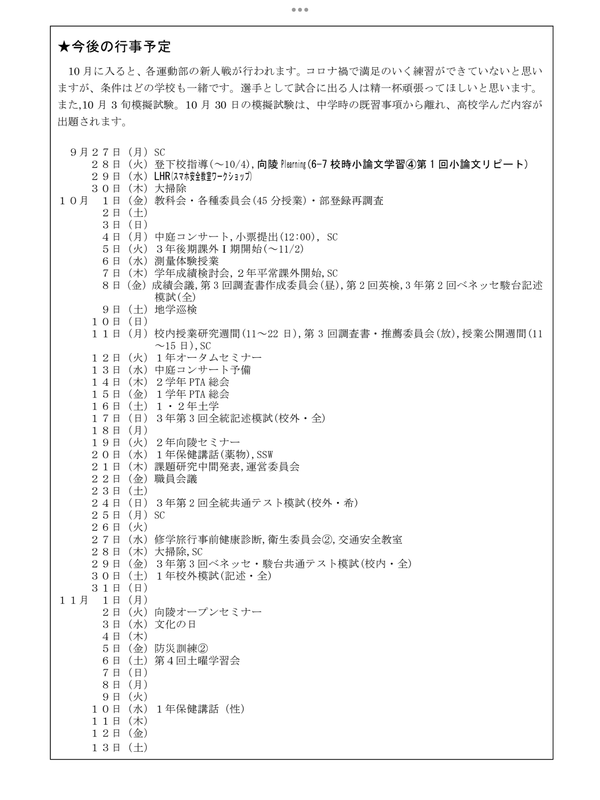

進路講演会【3学年PTA】

第3学年秋季総会にて

「やる気のモト。~受験期の保護者の皆さまと共有したいこと~」と題して,

一般財団法人 学習能力開発財団 理事長 畠山 明 氏に講演をいただきました。

激動の受験期を乗り切る、いわば原動力となる「自己肯定感」について、

自己肯定感を育むために大切なこと、家庭でできる取組は何か・・・心に響くお話をいただきました。

一昨年まで本校のPTA会長をなさっていた畠山先生ならではの向山高校に対する思いや、お子さまの受験時のご体験についてもさりげなくお話いただきました。

受付には講演会を知らせる手作りの素敵なボードが!

3学年委員長さんをはじめ、学年委員の保護者のみなさま、ありがとうございました。

今回の学年PTAでは、3学年主任より学年概況,進路指導部長から進路指導の現在についての話をいたしました。

記念撮影。講師の畠山明先生と本校3学年主任と。