向陵Plearning【総合的な探究の時間】

向陵Research個人レポート表彰!【向陵Plearning】

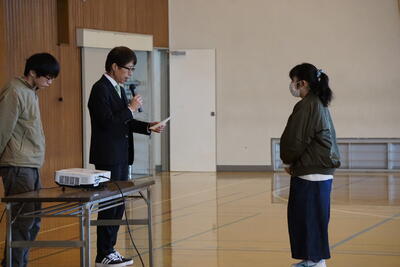

2年生(普通科)の探究活動「向陵Research(リサーチ)」の集大成、個人レポートの表彰式が行われました。

これまでの向陵Research(探究活動)を経て、自分自身の興味関心(テーマ)がどのように変容したかをまとめたレポートです。2年生普通科160名が取り組みました。

7,200字(A4用紙5枚)以上、400字詰原稿用紙にすると18枚の内容です。

講評と表彰式が行われました。

渡邊重夫校長先生より

「向陵Researchの各活動(ブックトーク、アカデミックインターンシップ)にテーマを見出しているもの、一貫した視点が読み取れるもの、そして、将来『テーマに対して自分がどう関わりたいのか』が伝わるレポートを選出しました。」と校長先生のご講評。

最優秀賞

秋山雄大さん「歴史が現代社会に与える影響」

【評】「なぜ歴史を学ぶのか」という自身の疑問をテーマの出発点に据え、丁寧に追究している。向陵プラーニングの各活動に目的を持って取り組み、丁寧な分析・考察を重ねてテーマを繋いでいる点を評価したい。今後の自身の課題も明確で、テーマをもとに未来への一歩を進める姿勢が見られる。

優秀賞

立花成実さん「医療業界での社会問題がもたらす影響と対策」

【評】向陵リサーチ以前のテーマ探究、向陵リサーチ各活動を通して変容する自身の興味関心の所在が内省的に記されている。各活動を経て深化したテーマを未来への具体的目標に繋げている点を評価したい。

優秀賞

高澤向希さん「放射線と医療~見えない力で病気と未来を『照らす』医療の新時代」

【評】もともと興味を抱いていたテーマ「放射線と医療」が各活動を経てどのように変容したのかを視点を変えつつ具体的に考察している点に優れている。自身のテーマを将来に向けて客観的に貫き、繋いでいる点を評価したい。

3名の優秀作品については、職員室と進路室の間の廊下「向陵プラーニング掲示コーナー」に掲示・紹介しています!

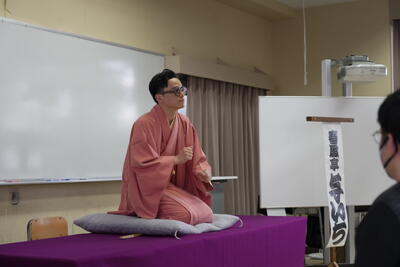

「落語講座」【放課後ゼミ】

卒業生落語家 春風亭与いち氏(高40回)を講師に「放課後ゼミ・落語講座」を開催しました!

向山高校「放課後ゼミ」は向陵Plearningの一環、希望者を対象とした「人とつながり、学びを深める」時間です。

その道のプロの方を講師に、本物に触れる体験を大切にしています。

与いち氏による「落語講座」はまるで落語の「まくら」を楽しんでいるかのごとく進んでいきました。

・落語家はなぜ座っているのか。

・ここが分かれ目!「落語家」プロと素人との違い。

・「まくら」の効用。

・落語は野球の打線だ!

落語家がその日の演目をいつ、どのように決めるのか、という話には皆驚いていたようです。

実演とともに落語の「なるほど!」を共有する楽しい時間となりました。

落語への理解が深まったところで、与いち氏の落語を。

演目は

「桃太郎」

「竹の水仙」

でした!

質疑応答コーナーでは、「どんなふうに新しい演目を身につけるのか?」「うけなかったことはあるか?」など様々な質問が。

終了後は、「どうしたら噛まずに話せるか」「表情豊かに接するためのコツを知りたい」など個人的に与いち氏に相談する場面も見られました。

終了後はこんな楽しい撮影コーナーも!

【生徒の感想より】

☆落語に入るまでのトークが自然で「いつの間にか話に入ってる?!」となることが多々あり凄くひきこまれました。とても面白かったです。

☆今回の落語講座で本物の落語というものを知ることができました。いつも日曜日に笑点を見ている影響で笑点=落語という印象が付いていましたが、いざ本物の落語を見ると、違う面白さがありました。

☆勉強の息抜きに気まぐれで見に行きましたがゲラゲラ笑って、ちょっと落語のことも勉強してとても楽しい時間でした!(受験を間近に控えた3年生)

「講座」も「高座」の一部、「まくら」だったなぁ・・・と後で振り返って「やられた!」とふと笑ってしまう。

そんな落語講座でした!

与いち氏による「落語講座」次回は2月半ばの予定です。

春風亭与いち氏【公式ホームページより】

1998年4月5日生まれ

2017年3月、春風亭一之輔に入門。

翌年1月21日より前座となる。前座名『与いち』。

2021年3月1日より二ツ目昇進。

出囃子:八木山ベニーランド

SDGs学習会~外務省「高校講座」

向陵Plearning「SDGs学習会」は、向陵生が地球市民としての視野を広げ、持続可能な社会への貢献を考える機会となることを目的に毎年1回2年生対象に実施しています。

今年は、外務省主催の「高校講座」実施校に選ばれ、外務省職員の方から直接、国際理解や外交官の職務についてのお話を伺う機会を得ることができました!

外務省国際報道官室の岩渕系さんが講師として来校されました。

講師の岩渕先生は、外務省に入省後、ドイツ語専門職として在ドイツ日本大使館や外務省中・東欧課でドイツを担当、その後、文化・広報分野の経験を重ねられ、スポーツ庁や国際報道官室で国際協力や取材支援に従事されています。

冒頭、岩渕先生が話されたドイツ語に聞き入る生徒たち。その後、岩渕先生による実践ドイツ語講座「ハロー Hallo!」「ダンケ Danke!」(二語)も開催されました!

仙台ご出身の岩渕先生が、大学入学後、ドイツ留学をきっかけに国際的な仕事に関心を持たれたこと、赴任国での具体的な経験談を交えたお話、現在のお仕事内容に触れたことにより、国際情勢や外交問題を身近に感じる機会となりました。

質問コーナーでも、様々な質問が!

「仕事をする上で嬉しかったことは何ですか。」「仕事で外国語はどのぐらい使いますか?」「時の政権によって仕事の進めやすさはありますか?」といったお仕事に関する質問から、「日本とドイツのソーセージ、どちらがおいしいですか?」「ドイツのサッカーチームで好きなチームは?」という興味深い質問まで・・・。

どの質問にも丁寧に答えていただいた岩渕先生に感謝!

全体での講演会終了後、場所を多目的室に移し、希望者対象の座談会を開催しました。

参加者の一人は、座談会終了後「自分が将来取り組みたい、と思っていることは、外務省の仕事内容と重なっていることがわかった。外務省を目指してみたい!」と熱く語ってくれました。

講演会で岩渕先生から送られたことば「周りの人の経験を聞く」「トライ&エラー」はまさに、これから将来に向けて歩を進める向陵生を支えるエールとなることでしょう!

まさに、外務省のお仕事内容や国際的な課題への関心を深めるだけでなく、自らの行動にどのように繋げていくかを考えるきっかけをいただきました。

★参加生徒の感想より(一部抜粋)

・外務省の講話を通じて、国益を守る外交の重要性や外務省の具体的な仕事内容について学び、大変貴重な経験になりました。要人往来や日本文化の紹介、条約の作成など多岐にわたる業務内容や、日本と海外を約6年ごとに行き来する働き方を知り、魅力を感じました。また、仕事で英語を使う機会が思ったより少ないことに驚きました。今後はトライアンドエラーを恐れず、周りの意見も取り入れながら、自分にとって後悔のない大学選びを進めたいと思います。

・外務省についての具体的な仕事内容を知る前は、政治的で堅いイメージを持っていましたが、文化交流や外国人ジャーナリストの招待を通じて対日理解を深める業務があると知り、印象が大きく変わりました。また、友達づくりに似た人間関係の構築が必要な仕事だと感じ、自分にも向いている部分があるかもしれないと思いました。今後は迷ったときには自ら調べ、周りの意見を聞きつつ、失敗を恐れず挑戦を重ね、将来に向けた選択をしていきたいです。

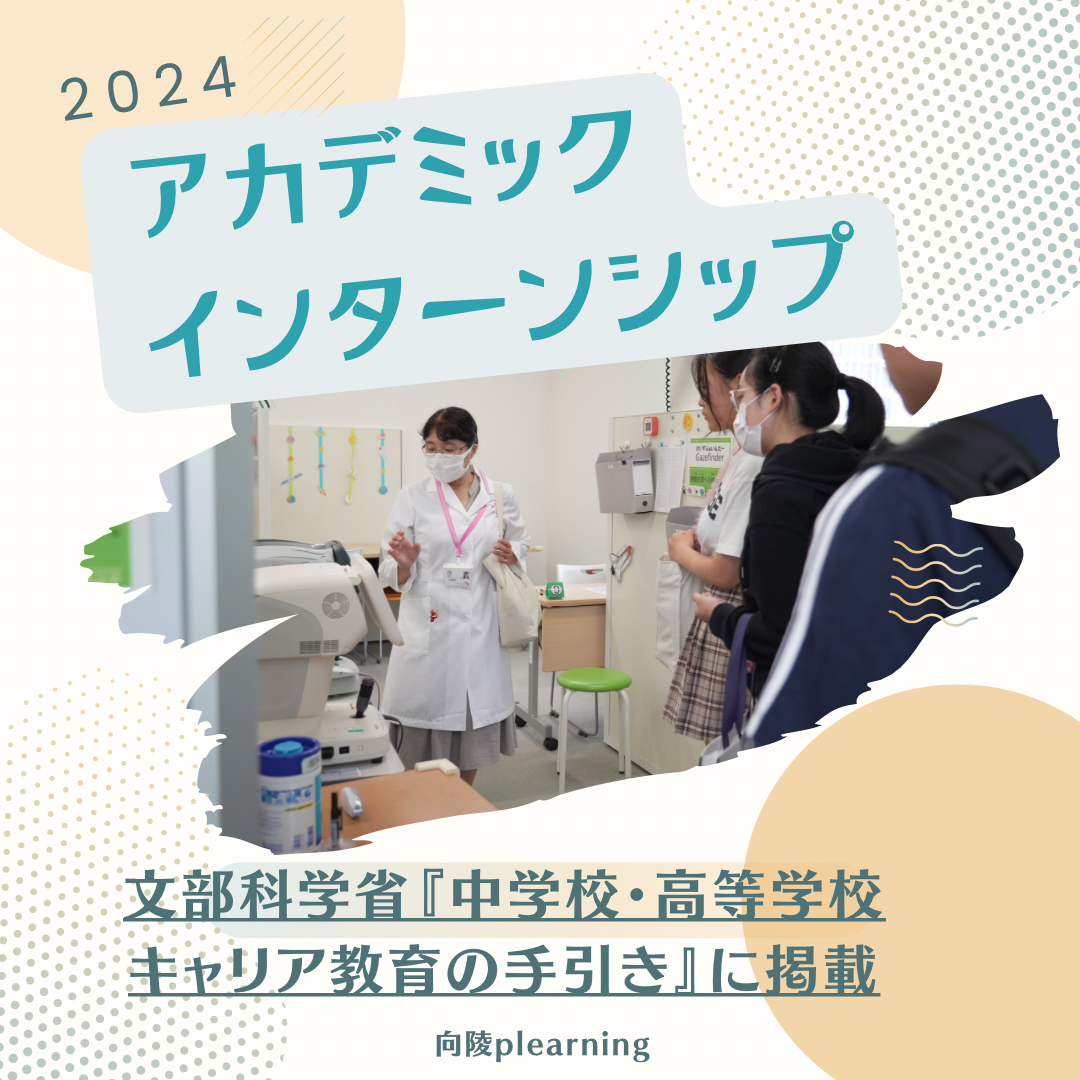

アカデミック・インターンシップ【東北福祉大学】

仙台向山高校では興味・関心を共にするグループ単位で、自分たちのテーマを深めることを目的に、大学研究室体験「アカデミック・インターンシップ」を行っています。

今年の夏休みも2年生31班がアカデミック・インターンシップを体験しました。

本校と高大連携協定を締結している東北福祉大学に、7つの班がお世話になりました。

★東北福祉大学でのアカデミック・インターンシップの記事はこちら(大学HPに掲載いただきました)

総合マネジメント学部 情報福祉マネジメント学科 生田目学文教授

福祉心理学科 吉田綾乃教授

教育学科 長田 徹教授、三浦和美教授

健康科学部保健看護学科 高田昭助教、佐藤晃子助教

健康科学部リハビリテーション学科 横山寛子助教

現在、各班が「アカデミック・インターンシップを経て、自分たちの学びがどれぐらい深まったか」をまとめ、発表する準備を進めています。

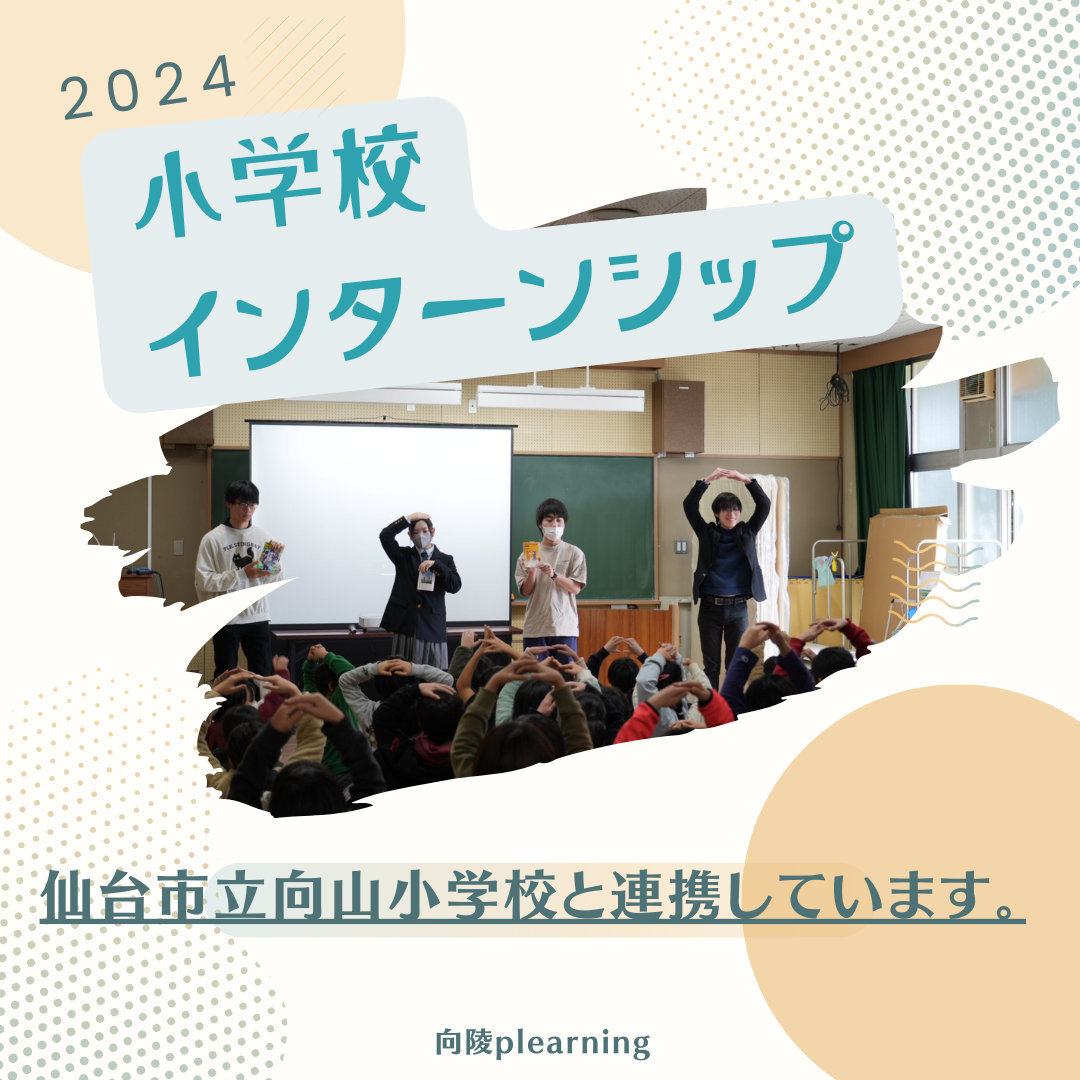

陸上部デモンストレーション!【小学校インターシップ】

向山高校では令和5年度から、仙台市立向山小学校との連携で「小学校インターンシップ」を始めています。

今回は、小学6年生の「仙台市陸上記録会」参加に向けて、本校陸上部員が各専門のデモンストレーションをしました。

デモンストレーションに参加した16名の陸上部員。小学校の校長室で、向山小学校 黒須校長先生よりお話をいただきました。

向山高校 渡邊校長からもお話いただきました。

その後、小学校グラウンドへ!

6年生と対面しました。代表して陸上部部長 山本龍輝さん(2年)があいさつをしました。

いよいよデモンストレーション!

80メートルハードル、ソフトボール投げ。迫力あるデモンストレーションに小学生の皆さんの拍手が!

続いて、幅跳び、リレーのデモンストレーション。

その後、体育館に移動し、高跳びのデモンストレーションが行われました。

自然と手拍子が起こりました!!

その後、小学生の皆さんからの質問コーナーがありました。

小学生の皆さん「ハードルで高く飛ぶためにはどうすればいいですか?」

鈴木孝太さん(3年)「高く飛ぼうとするのではなく、できるだけハードルの近くを飛ぶとうまくいくと思います!」

それぞれ自分の競技について分かりやすく説明しました。

最後に、6年生代表のあいさつをいただきました!

高校生の陸上部員にとっても貴重な経験となりました。

陸上記録会に向けての交流活動は3回シリーズ。

来週は、実際に競技ごとに技術的なアドバイスをする予定です。

★これまでの「小学校インターンシップ」の記事はこちら

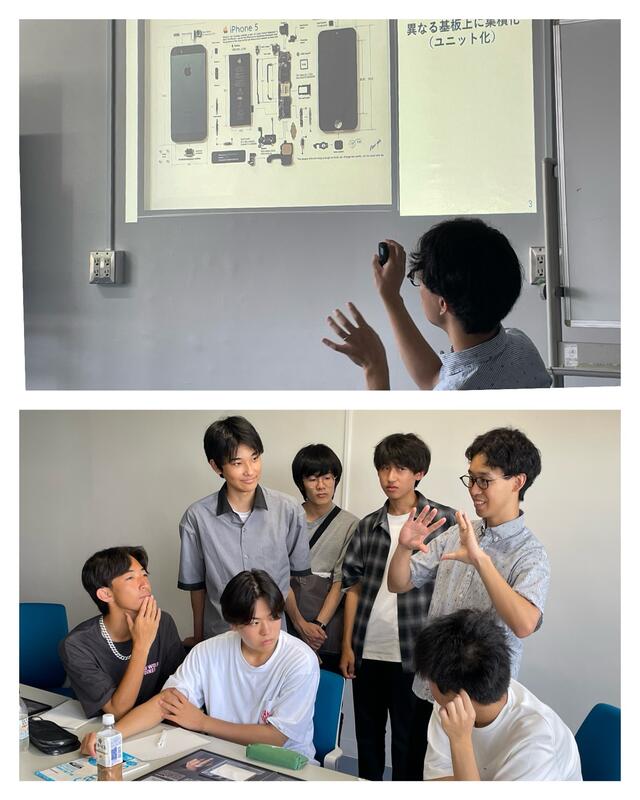

アカデミック・インターンシップ【東京大学大学院工学系研究科】

東京大学 電気系工学専攻 横田知之研究室を訪問しました。

「AIやロボットなど最先端科学技術」をテーマにしている2年生6名が、8月7日、東京大学 電気系工学専攻 横田研究室 を訪問し、「超薄型スキンエレクトロニクス」をはじめとした、世界最先端の皮膚型電子材料開発の研究を学んできました。「超薄型スキンエレクトロニクス」は、身に着けるだけで生体信号や生体内情報をモニタリングし、健康状態を遠隔管理するステージの実現を目指し研究が進められています。世界的な社会問題である高齢化社会を支えていく技術として注目を集めている科学技術分野です。

オープニングでは、研究室代表の准教授横田知之先生から、ご挨拶と概要説明をいただきました。

午前は、助教高桑聖仁先生の講義を受講しました。研究グループが推進している「超薄型スキンエレクトロニクス」研究の進展と未来、そしてスマホ内部の構造を例とした電子部品を結合する技術の紹介、最後に高桑先生の研究テーマである「接着剤を用いないプラズマによる金属結合」の説明を受けました。

質疑応答では、「プラズマ結合によるデメリットは何か?」「研究を進めていく上で、生活は不規則になるのか?」など生徒から様々な質問が出され、ひとつひとつ丁寧に生徒の疑問へ答えていただきました。

その後、研究グループ内の様々な研究施設、実験現場を見学しました。研究者が取り組んでいる研究や実験装置について解説していただきました。

生徒が実際に真空装置に触れ、実験を体験する機会もいただきました。

午後は、若手研究者へのインタビューを行いました。

「ロボットが感情を持つことは可能か?」「AIとデバイスの相互的な活用はどのように進展していくか?」「高校時代はどのように過ごしていたか?」など、事前に送った質問以外にも活発な質問が出され、若手研究者が丁寧に回答してくれました。

参加生徒は最先端科学技術の『本物』に触れることで科学技術の奥の深さに触れ、工学系学問分野の視野が大きく広がり、工学系への進路選択へ大いに意欲をかけたてられる機会となりました。

最後は、安田講堂や東大図書館、三四郎池などキャンパス内も見学しました。

写真は、東大赤門にて。

★参加生徒の感想より

・特に印象に残ったのは、研究するうえでの意識という話だった。仮説→実験→評価というサイクルは大学に入ってから研究していくことだけでなく、日常的な問題にも使えることだと感じた。

・大学のことから進路のことまで様々な話をいただけました。

特に印象に残っているのが、「やりたいこと」の選択です。東京大学ほどにもなると、各人それぞれ小さい頃からの夢をずっと追っているような、見ているものが違うような人がいる場所だと思っていました。しかし実際は偶然や純粋な興味だったりが原動力となっている方がいらっしゃり、いい意味で人間らしさを感じました。それとともに「大学に行くということ」に関して気負いすぎていた自分が、自分は大学に行ってもいいのだと思えるきっかけになりました。

・初めて実際に工学部という学部の設備、それも日本最高の学府の設備を見学することは非常によい刺激となりました。高価な設備の数々に圧倒されるとともに、学問・研究に惜しみなく多額の資金が投じられている環境に驚きと感動と憧れを抱きました。ここで学べないことは存在しないのではないかと思うほどです。

・自分があの東大に行けるとは思っていなかったので、とてもいい経験になった。今までは情報系にしか興味を持たなかったが、今回のことで材料工学も面白そうだなと思った。情報系以外でも人工知能との相互的な活用方法を学ぶことも面白そうだなと感じ、勉強する意欲が出てきました。大学受験がゴールだと思っていたが、今回、いろんなところを回ってみて、学ぶことにゴールはないなと感じ、将来の大学生活に、期待を持つことができた。

【2024アカデミック・インターンシップの記事】

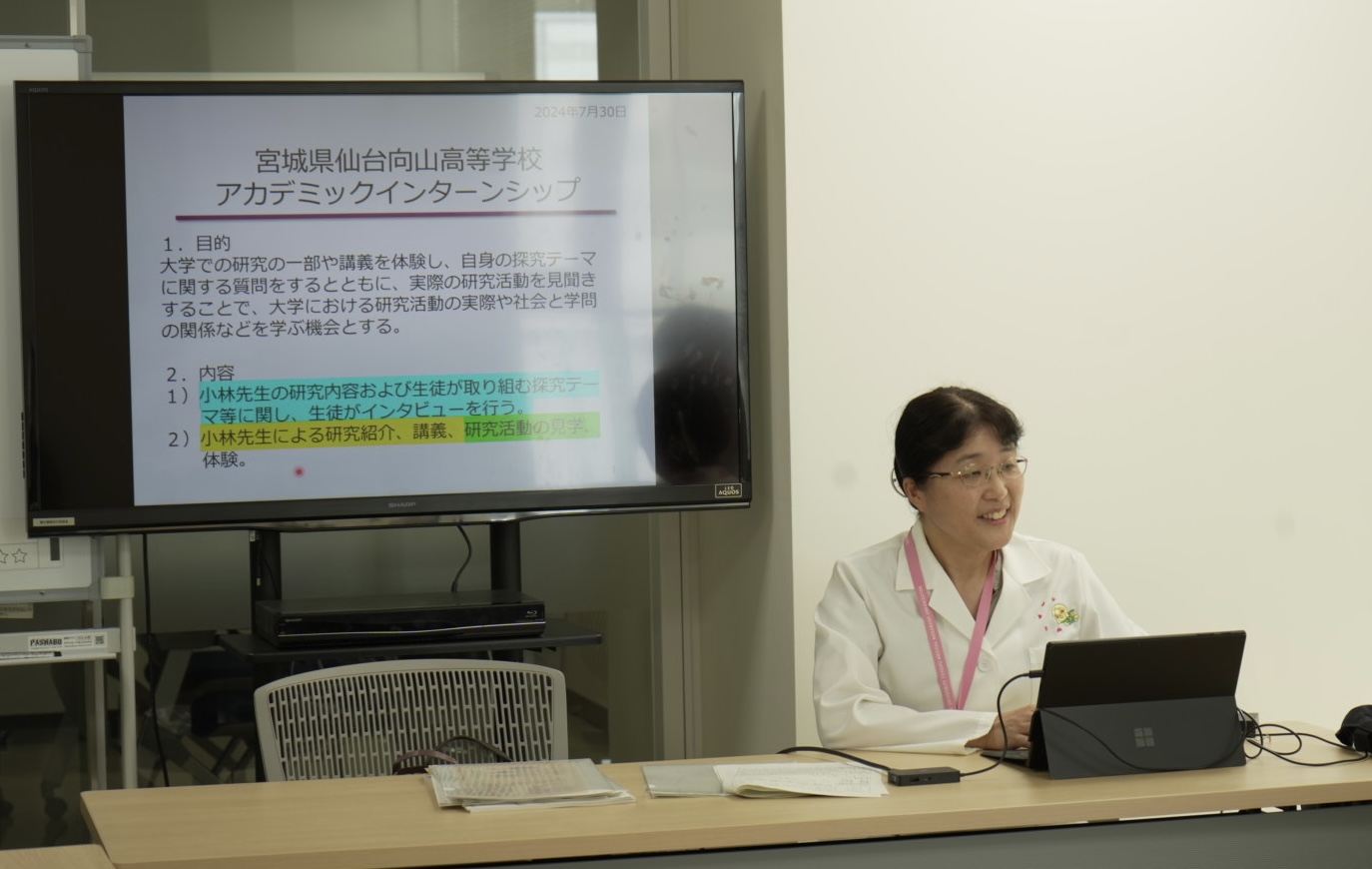

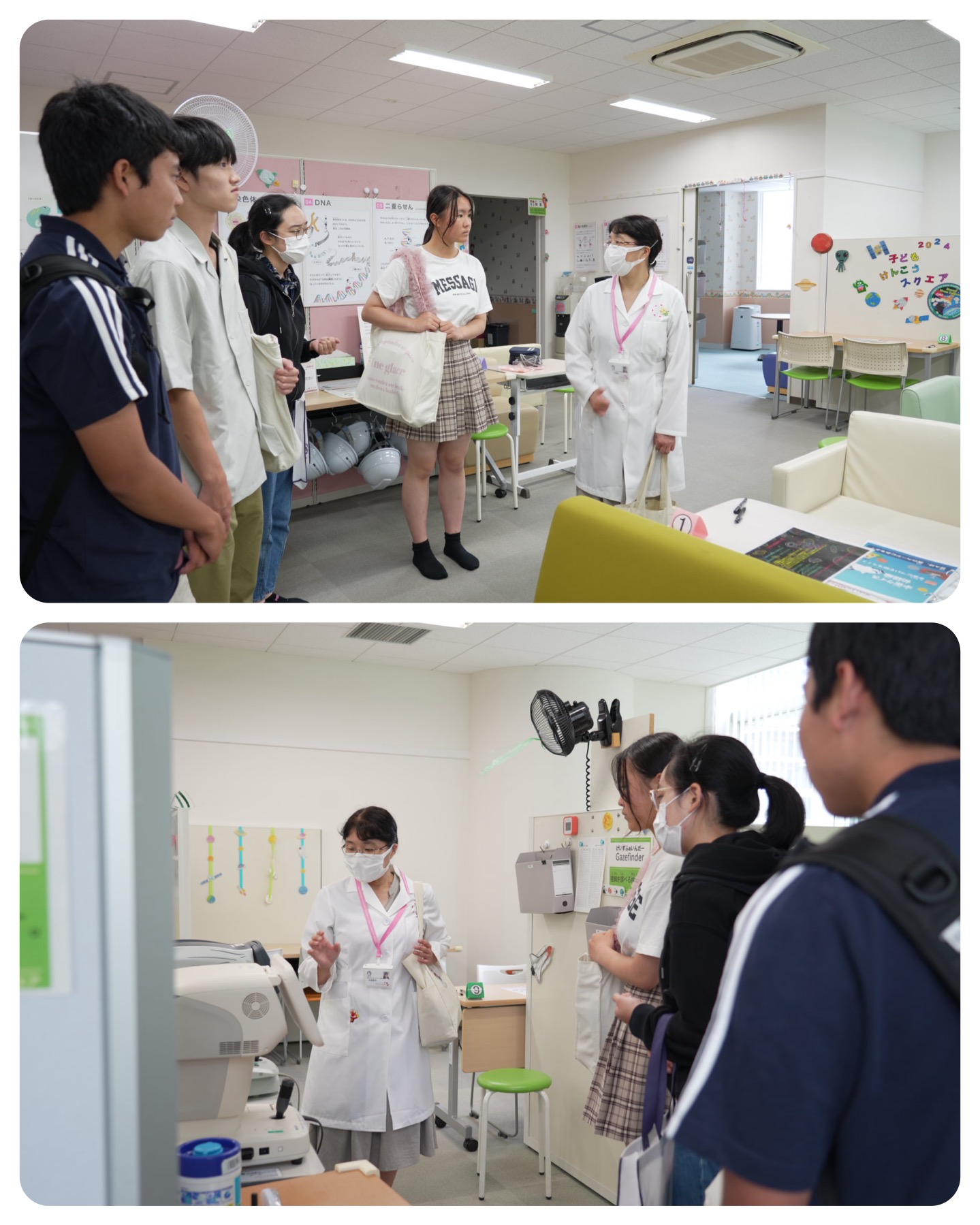

アカデミック・インターンシップ【東北メディカルメガバンク機構】

「医学」をテーマにしている2年生4名が、東北大学メディカルメガバンク機構(医学部星陵キャンパス内) 予防医学・疫学部門 小児発達学分野 小林朋子准教授(小児科医)を訪問しました。

小林先生は、医学部生の教育、「コホート研究」「ゲノム医学普及啓発研究」の研究、そして週に一度、小児科学、小児神経学の指導医、専門医として大学病院で診療を担当されています。

最初に小林先生の講義を受講しました。

ご自身が取り組んでいらっしゃる「ゲノム医学普及啓発活動」について分かりやすく説明してくださいました。

個別化医療、個別化予防を可能にする「ゲノム医療」を効果的に行うためには、一般の人々がゲノム医療に対する正しい知識を持つことが必要です。

小林先生は「子どもに興味を持ってもらえるような教材、プログラムを通して早いうちから関心を持ってもらいたい」と初等教育分野での教材開発、教育普及を実践され、文部科学大臣賞を受賞されています。

真剣に講義に参加する4人。医学を志すメンバーです。

講義後はメディカルメガバンク機構の研究施設見学ツアーに参加しました。

この日はちょうど東北大学オープンキャンパスの日。各施設の専門の先生方からの説明の機会に恵まれました!

巨大なゲノム情報を扱うコンピュータ、タンク、機器見学を巡るツアーでした。医学、工学、情報学等、複数の分野が支え合って東北メディカルメガバンク機構という組織が形成されていることを実感することができました。

続いて、小林先生へのインタビューの時間。4人は自分たちの学びを深めるためのインタビュー項目を準備していました。

現在多くのクリニックで行われている染色体異常を調べる『出生前診断(NIPT)』に関する問題点を共有し、一般の人々の「遺伝リテラシー」を上げることの重要性を実感する機会となりました。

また、小林先生の講義の学びを通して深まった疑問をその場で問う機会に恵まれました。

続いて、小林先生からの課題「中等教育で知っておきたい医学知識」を発表しました。4人は現在の性教育のあり方を変える必要があることをスライドを用いて丁寧に説明しました。

小林先生との意見交換により、対話的に中学、高校での「性」とくに女性の生理の扱いについて、考えを深めることができました。医学と、高校生の学びとが交流する貴重な時間となりました。

(小林先生の白衣には『アンパンマン』の刺繍が!)

最後に子どもの健康調査を行う部屋「子どもけんこうスクエア」を見学しました。

最後に記念撮影を。小林朋子先生、充実した学びの機会をありがとうございました。

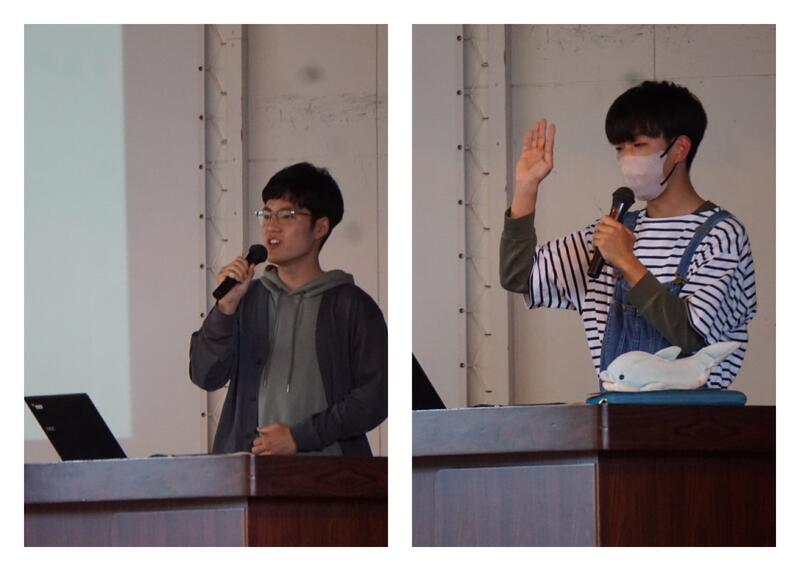

3年生「パーソナル・プレゼンテーション」学年発表会!

向山高校の探究活動「向陵Research(リサーチ)」は、1年次「本と出会い、本をもとに人に伝える」活動から始まり、2年次「アカデミック・インターンシップ(大学・研究室体験)」とその中間発表・個人レポート作成を経て、3年次の6月に完成する流れになっています。

「パーソナル・プレゼンテーション」という名前の通り、一人一人全員がプレゼンを行う活動です。

3年生「Personal Presentation(パーソナル・プレゼンテーション)」は3年間の探究活動を個人個人がかたちにする取組です。(昨年度の発表会はこちら)

6月初旬。学年発表会が行われました。

発表者は、各クラスを代表する5名!

これまでグループ発表、クラス発表を経てクラス代表を勝ち取った5名のプレゼンターによる発表です!

発表テーマをご紹介します。

3組代表 坂田彩華さん「培養肉は本当に安全か?~食の安全性の向上と環境問題の解決を両立するために~」

2組代表 横田結菜さん「残酷な歴史教育が小さな子供たちに必要なのか」

5組代表 多田悠吏さん「なぜ男性の家庭科教員は少ないのか」

4組代表 和田翔悟さん「学ぶAIは教えるAIになれるか?」

1組代表 小田夏映さん「オランダと日本の特別な関係とは?」

それぞれが、これまでの学びを経て、自分がテーマと「今後、どう関わりたいのか」を発表しました。

テーマに合わせて、オランダ色(オレンジ)のTシャツ姿で発表する小田さん。聴衆に語りかけ、聞き手と一体となるプレゼンが印象的でした!

さすがクラス代表!内容の充実に加えてプレゼン力が高く、引き込まれます。

質疑応答も活発!先生方からの質問も!

会場には皆がChromebookを持ち込み、記録と審査をしました。

審査の結果、小田夏映さんが最優秀に選ばれ、表彰されました!

最後に記念撮影。

3年生全員が個人個人でプレゼンに挑戦した「パーソナル・プレゼンテーション」。

それぞれのテーマを出発点として「未来への一歩」を踏み出す機会となったことでしょう!

以降、3年生はより良い自分の進路に向けて具体的に行動する「キャリアプランニング」に取り組んでいきます。

4月の取り組みより【向陵Plearning】

4月第4週の向陵Plearning(総合的な探究の時間)より

【1年生】

4回シリーズで「キャリアプランニング・学問の分類を知る」に取り組んでいます。

学問にはどのような分野があり、魅力は何か、それぞれの分野で何を学び、どんな職業とつながるのかを調べ、まとめます。グループ毎に調べ、情報を整理し、ポスター発表会を行う予定です。

写真は4月23日(火)の1年生の取り組みです。

KJ法でポスターに書く内容と発表内容を考えました。

【2年生】

グループブックトークに取り組んでいます。興味関心のあるテーマの新書を協働して読み、まとめ、テーマを設定し、関連づけて伝え合う活動です。

春休み中に各自読んだ本のなかから「グループで紹介する本」を2~3冊決めました。この日はグループでブックトークのテーマを決め、テーマと本の内容を伝えるための構想シートを作成する活動を進めました。

3年生はキャリアプランニング、「自己理解を深める・学びみらいPASS」講演会を受講しました。

これからどの学年も活動のまとめ・発表へと向かっていきます。

3年生に向けて【向陵Plearning】

3年生の向陵Plearning「PersonalPresentation(パーソナル・プレゼンテーション)」のオリエンテーションを行いました。

パーソナル・プレゼンテーションはこれまでの探究のまとめを個人で行い、個人でプレゼンする取組です。

本日は活動の説明と、春休み中に取り組むことを確認しました。

続いて、豊田進路部長による「キャリアプランニングと探究の関わり、進路情報について」のお話を。

皆、真剣に聴いています!

続いて、「個人レポート」優秀作品の発表と表彰式が行われました!

最優秀賞 野地絢愛さん 「文学作品と戦争」

優秀賞 手嶋 優さん 「デザインの社会的役割」

優秀賞 高野幸生さん「数学と社会の関わり」

それぞれ校長先生より表彰を受けました。

(優秀賞 手嶋さん)

校長先生より講評と、二人の受賞コメントをいただきました!(本日、優秀賞の高野さんは欠席でした。)

続いて、昨日行われた県理数科発表会の代表発表班と、先日のWWLみらい東北高校生プレサミット発表班の活動報告会が行われました。

◆県理数科発表会 代表発表班(校内発表において、大学の先生、本校教諭、参加生徒から最も評価が高かった班)

理数科生物2班「幻のサトイモと様々な土壌の相関」

地学2班「クレーター形成における質量と体積の比較」

◆WWLみらい東北高校生プレサミット(向陵オープンセミナーで発表した班の中から、活動の趣旨に合い、評価も高かった2班を選抜)

AI18班「安全保障と日本」

AI25班「機械と人間」

※AI:アカデミック・インターンシップの略

4グループの代表者がそれぞれ発表の振り返り、感想を話しました。

理数科、普通科それぞれの活動内容を学年全体で共有できる良い機会となりました。

3年生に向けて、さらに一歩踏み出していきます。