理数科の活動ブログ【更新中!】

理数科ガイダンス【理数科のブログ】

本日,1年生理数科40名を対象に理数科の活動と今後の研究への意識を高めるガイダンスが行われました。

恒例の「理数科ガイダンス」です。

学校長のあいさつ。

平塚智己 理数科主任からは,理数科の目標,行事についてのお話がありました。

2年生の理数科の先輩から,昨年の理数科行事の紹介がありました。

生物巡検についての説明(2年生より)

地学巡検について(2年生より)

数学講演会について(2年生より)

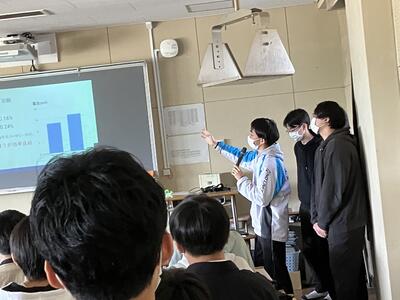

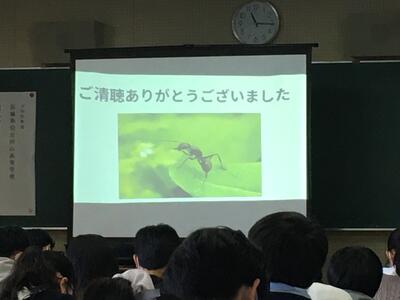

3年生理数科の生徒(昨年度県の発表会に出場)からは,モデル発表がありました。

写真は物理班「エネルギー変換効率について」

続いて化学班「生分解プラスチックの分解速度の違い」

発表後の質疑応答では積極的に手を挙げて質問する一年生の姿もありました!

化学班の3年生との質疑応答も活発でした!

一年生の皆さんは理数科としての活動の一歩を歩み始めました。

課題研究発表会【理数科のブログ】

2年生の初めからグループ毎に取り組んできた「課題研究」の総まとめとなる「課題研究発表会」が開催されました!

10月の中間発表会を経て、さらに探究を深めてきました。

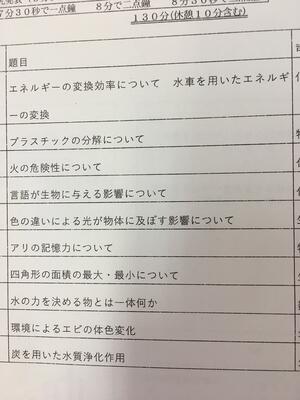

発表会では、全10グループによる発表が行われました。

生物班(3)、地学(1)、物理(2)、化学(3)、数学(1)による研究成果の発表です!

※( )内は班の数です。

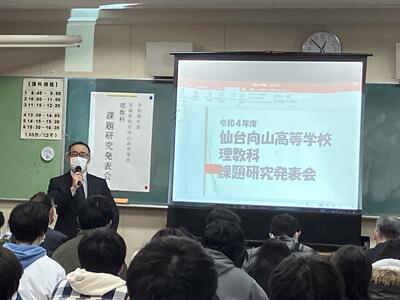

学校長の挨拶の様子です。理数科2年生(発表者)、1年生が会場にいます。

発表前、緊張して座る様子です。

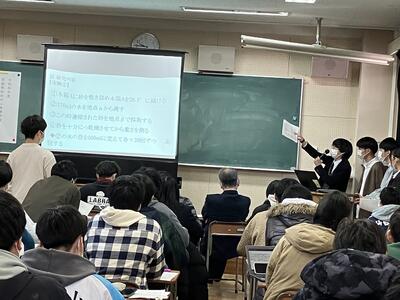

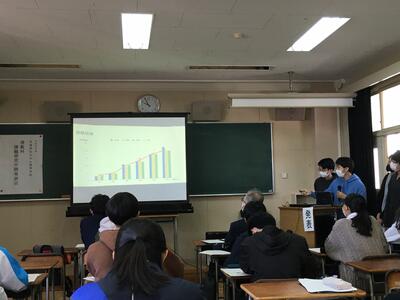

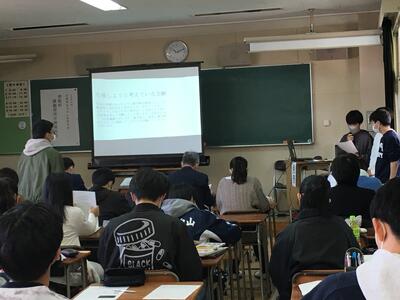

発表の様子です。質疑応答も活発に行われました!

自分たちで発表の評価をしながら真剣に臨んでいました。

こうして発表が続いていきます。

内容を深めるような良い質問も出ました!

発表者は2年生。司会と計時を担当したのは1年生です。

宮城教育大学の出口竜作 教授、内山哲治 教授より講評をいただきました。

理数科 今井健文 主任 による閉会の挨拶で終了しました。

理数科にとっての一大行事がこの「課題研究発表会」。

発表会を終えた充実の表情をご覧ください!(集合写真)

課題研究 ポスター発表会【理数科のブログ】

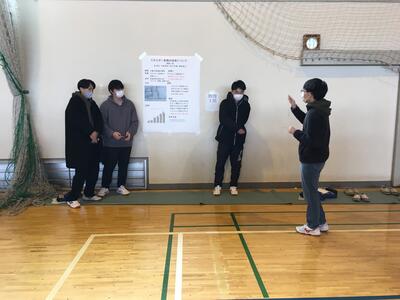

「課題研究 中間発表会」の内容を踏まえ、新たに作成した研究発表ポスターによる「ポスター発表会」を行いました。

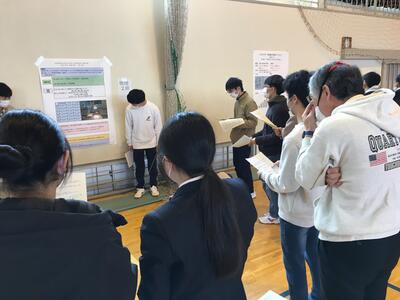

発表者は理数科2年生(2年5組)の全員。課題研究の班ごとにポスターの前に立ち発表しました。

参加者は理数科1年生(1年5組)の全員、理数科3年生(3年5組)の全員。

向山高校理数科全生徒が参加する発表会は、今年で2年目を迎えました。

発表は前半、後半に分けて行いました。

上の写真は理数科3年生が質問をしているところです。このように質疑応答も活発に行われ、良い学びの機会となりました!

全員が「いいね!シール」を持ち、良かった発表のポスターに貼っていきます。

2月にある最終発表に向けてさらに研究をまとめていく予定です。

出前授業(数学分野)がありました!【理数科のブログ】

理数科1年生を対象とした、大学の研究者による出前授業がありました。

くらしをささえる建築などの「造形」に関心を持ち、「数学」の活かされ方を考え、とくに「空間・時間」の視点から生活デザインをみつめ、関連分野の学びや仕事への関心を寄せることをテーマとしてお話いただきました。

講師は、東北工業大学ライフデザイン学部 生活デザイン学科 大沼 正寛教授です。

大沼教授には6年間お世話になっております!

数学と身近な生活デザインがどのように関わっているか、わかりやすく、詳しくお話いただきました。

理数科1年5組の生徒たちは、皆、熱心に耳を傾けていました。

講義の後、限られた時間にもかかわらず、熱心に質問をする姿が印象的でした。

講義の最後に、代表の生徒がお礼の挨拶をしました。

2年生から始まる課題研究につながる学びの機会となりました!

課題研究中間発表会【理数科のブログ】

4月から取り組んできた理数科2年生の「課題研究」の中間発表会が行われました。

興味関心のある分野に分かれてのグループ毎に、日夜実験や、観察を続けてきました。

資料を取りつつ、緊張が高まっていきます。

発表会の運営も自分たちで行います。

発表前、張り詰めた空気の教室。校長先生が最前列にいらっしゃいます!

プログラムはこんな感じです。様々な分野の研究がなされていますね。

発表の様子です。質疑応答が活発になされていました!

質問する方も、質問に答える側も真剣そのものでした!

発表の後に講評をいただきました。

校長先生「2月のより良い発表につなげていってください。」

宮城教育大学 内山教授より、各班に丁寧なアドバイスをいただきました。

今回の中間発表を経て、2月に理数科発表会が行われます。