理数科の活動ブログ【更新中!】

測量体験が行われました!

2年理数科で恒例の測量体験が行われました!

2名の卒業生を含む約20名の土地家屋測量士の方々に来ていただきました。

場所は本校第二グラウンドです。(普段は男子ソフト部の活動場所です。)

仕事の内容や実際の測量を体験しました。

まずは測量士さんの教えに従い、専門の機器で測量を開始。

こちらが専門の測量機器です。

自分たちで測ってみます。まさに測量体験。

測量士、作図したものは「ム」!そうです。向山高校のシンボル(校章)の「ム」が完成しました。

完成した「ム」の面積を計測中です。

完成した「ム」の中心でポーズを決める理数科の担任(卒業生です!)

楽しんでいらっしゃいますね。

プロの方が測量し、完成した「ム」と、自分たちで計測した面積が一致したかどうか・・・。

かなり近い数値だった班もありましたよ。

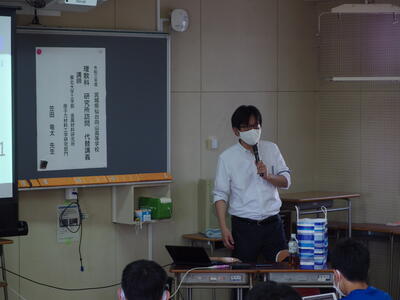

【理数科】研究所訪問代替講義が行われました!

東北大学金属材料研究所を訪問する「研究所訪問」が、今年度は中止に(残念)。

その代わりとして、東北大学工学部 笠田先生をお招きし、講義を頂きました。

内容は、博士とは?日本や世界のエネルギー問題、笠田先生専門の核融合炉、世界の金属材料研究所の紹介など。またiPadを使いながら先生とのやりとりを行うなど興味深いものでした。

専門的な内容も多い講義でしたが、意欲的な質問も多く、有意義な時間となりました。

笠田先生と金属材料研究所の皆さんありがとうございました!

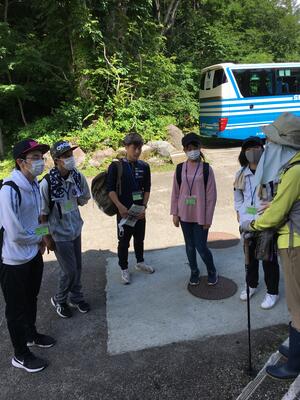

【理数科】生物巡検、月山へ!

理数科1年生の生物巡検で山形県の月山へ行ってきました。

本校理数科では、野外に出て実習を行う森林フィールドワークとして毎年巡検を実施しています。

昨年度はコロナウィルス感染拡大予防の観点から実施できず、2年振りの実施となりました。

月山での巡検は4年ぶりです。

当日は仙台駅に集合し、貸し切りバスで月山に向かいました。

現地到着。暑いなか、早くもトンボが飛んでいました。

班ごとに整列し、ガイドウォークによる自然観察・実習に出発!

山形県西川町 山形県立自然博物園にお世話になりました。

職員の方からお話をいただきます。

いざ、出発!「よろしくお願いします!」

休憩用のハンモックもありました!(使っている人はみかけませんでしたが・・・)

月山からの湧き水が流れる水路。

水路に生息するオタマジャクシ(アカガエル)などの水生生物の生態を観察します。

この日の外気温は30度。湧き水の水温は8度でした!

一度戻り、再び別ルートへ調査に行くグループも。

天然のマスクチャーム!

自然観察のあと、講義を受け、観察と実習のまとめを行いました。

実習のまとめを終えて、夕方仙台に戻りました。

充実した巡検でした!

巡検の結果は、他の活動とともに「課外活動報告書」にまとめる予定です。

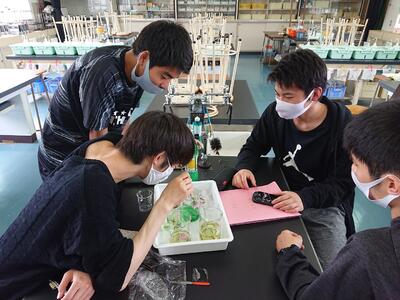

【理数科】課題研究、頑張ってます!

理数科2年生が物理・化学・生物・地学・数学の各分野に分かれ、自分たちで決めたテーマについて課題研究を行っています。その取り組みのようすを紹介します。

化学班 実験方法も自分たちで考えます。セッケンと鉄サビについて研究を進める班のようすです。

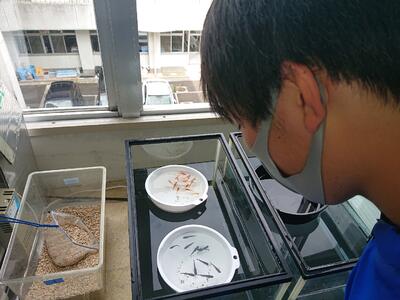

生物班 メダカを材料に、研究を進めます。別の班は、顕微鏡でシアノバクテリアを観察しています。

物理・地学・数学班の取り組みの報告はまた次回。課題研究、頑張ってください!

理数科 天文学学習

理数科1年生41名は、平成29年1月12日(木)仙台市天文台まで天文学習会に出掛けました。

仙台市天文台の展示物に掲載されているデータを使って、高校で学習している物理の教科書に出てくる「万有引力の法則」や「ケプラーの法則」が正しいかどうか、実際に計算して確かめる学習を行いました。

重力加速度g=9.8m/s2の値が導き出されることや、計算した惑星の公転速度と展示物に掲載されている値が一致すること等を、確かめることができました。

向山高校専用のプラネタリウムプログラムを使って学習したり、「ひとみ望遠鏡」を見学したりしました。

展示物のデータを集めているようす。

集めたデータを使って計算している様子。

「ひとみ望遠鏡」を見学しているようす。

集めたデータを使って計算している様子。

理数科 野外巡検(地学分野)

理数科1年生41名は、平成28年11月12日(土)仙台市泉区西田中にある、「焼河原」に巡検に出掛けました。

東北大学名誉教授「永廣昌之」先生のご指導の下、「高温型石英」採集や「タカハシホタテ」等の化石採集、「クロスラミナ」「フレーム構造」等の堆積のようす、地層の傾斜と、沢の奥地にある2箇所目の竜ノ口層の貝化石層が見られる理由を学習しました。寺岡市民センターでは、永廣先生より、地質や古生物学の講義を受けました。

永廣先生より高温型石英採集の説明を受ける。

竜ノ口層より、タカハシホタテ採集のようす。

永廣先生の講義を受けているようす。

フレーム構造の観察できるところ。

平成28年度 第1学年理数科 野外巡検生物分野

自然を科学的に探究できる能力を身につけることや、進路意識を持ち将来研究者となる可能性を追求することを目的とし、6月27日、大崎市にある東北大学大学院農学研究科附属複合生態フィールド教育研究センターで生物分野の野外巡検を行いました。

○環境に関する水田実習と講義

○森林を歩きながらのフィールド講義

理数科1年